一、土地換社保

從2010年8月15日開始,重慶市統籌城鄉戶籍制度改革在全市范圍內正式施行。重慶此次大手筆推出的兩年300萬、十年1000萬的農民進城計劃,將成為幾十年來我國戶籍制度改革規模最大、配套制度設計最完善、影響最深的一次實踐。重慶市市長黃奇帆形象地比喻:在這次戶籍改革中,進城農民將穿上城市就業、社保、住房、教育、醫療"五件衣服",同時脫掉農村承包地、宅基地、林地"三件衣服"。脫掉的這三件衣服核心是"土地",土地也成為各方關注的焦點。據了解,從2010年8月1日開始,重慶市公安局807個派出所就已經設置專門窗口或平臺,開始受理轉戶口的申請。目前已經有一萬多人拿到了城鎮戶口。重慶市戶籍制度改革的最大亮點是簡化了"農轉非"的條件,務工經商3年以上,可以轉戶口;在城里買了房子,可以轉戶口;投資興辦實業,年納稅達到一定數額,也可以轉戶口;對于鄉鎮戶籍準入條件則全面放開,在自愿的基礎上,鼓勵農村居民到鄉鎮聚居區居住。看上去,重慶市已經完全打開了城鎮之門。那么哪些農民將選擇離開土地,成為城里人呢?調查發現,重慶遠近郊農民存在很大差異。對近郊農民而言,一紙城市戶口對近郊農民而言,誘惑實在有限。從重慶主城區開車不到半小時,就到了九龍坡區陶家鎮,這里是重慶市第一個戶籍改革試點。鎮政府一位負責人向記者介紹,早在2007年就有700名農民轉為城鎮戶口。按照當時的政策,農民之前享有的承包地、宅基地、林地的各項權利不變。可即使這樣,戶籍改革仍沒能在這個有著1萬7千名農民的鎮推行下去。

這位負責人算了一筆賬,鎮里50%的農民參與了土地流轉,每戶分到了2到3套120平米的樓房,一畝地一年能拿到一千元的租金,還可以在家門口的工業園區里上班,平均每戶的年收入能達到2萬;一旦土地被征用,可以享受每戶三十萬的賠償。而這次重慶戶籍改革明文要求,最多3年內,農民要退出承包地和宅基地,由政府有償收回。

按照《重慶市統籌城鄉戶籍制度改革意見

成都市公安局戶籍科李瑾表示,全市的人口按地域劃分為3個圈層,逐步推行戶改。然而,為了形成土地的規模集中,成都戶改的一個核心是鼓勵農民放棄土地,向城區集中,這被外界認為是以土地換社保。對此,當地一名政府官員卻不認同這一看法,“實際上沒發生什么變化,我們只是把一些閑置的土地進行了集中。”上述官員認為,“農轉居”后,農民們的土地承包經營權、集體土地的所有權和補償權、集體資產的所有權和分配權等并不發生變化。農民自愿退出原農村宅基地進入城鎮購買公寓房的,還可享受相鄰區位經濟適用房的優惠政策。但即便如此,并不是每一個農轉居的農民進城后都能很好地生活,這其中關鍵性因素是受其從被征用的土地中獲得租賃、入股等土地流轉后收益多少的影響的。中國公安大學教授王太元認為,真正要解決戶口問題就必須剔除其背后附加的利益,只有實現真正的公共財政均等化,城市一體化才能跟上,否則如何戶改都只是個偽命題。

地方政府以社保換農民土地,是在制造新的不公平。戶籍之所以具有一定價值,僅僅是因為,過去半個多世紀以來,政府沒有平等地向農村居民提供公共服務和公共品。因此,戶籍的價值其實表示的是地方政府拖欠農民的公共服務和公共品債務。從這個角度看,負責任的地方政府現在要做的事情是,盡最大努力盡快償還這筆欠賬。對于“土地換社保”這一政策,老師認為其中最大的問題是,如果本屆地方政府通過“土地換戶籍、土地換社保”得到了土地,接納了大量的失地農民,而后屆政府無地可賣,卻要承擔對這些轉為市民的農民的社會保障,等于替前屆政府背上了沉重的財政包袱,失地農民的福利也將很難得到保障。

有關部門、尤其是地方政府,恐怕應當對土地換戶籍、換社保的熱潮進行反思。城鎮化過程,應當是農民境遇得到改善的過程,在此過程中,地方政府首先需要尊重農民的土地權利,其次應當把農民當成平等的公民,積極地向其提供公共服務和公共品,為其建立與城鎮人口均等的社會保障。在此基礎上,讓農民自主處理自己的土地,決定是否及怎樣流動。對于農民來說,由于無法自行出讓土地,所謂的“土地增值收益”同樣是“期貨”,所謂“社會保障”也是“期貨”。以“期貨”換“期貨”,賭賭運氣,未嘗不可。反過來,政府因為掌握著征地權,足以控制土地價值變現,集中越多的籌碼,越是穩賺不贏。這種一方穩賺另一方前途叵測的交易卻“積極性很高”,其實反映了現行土地制度對于農民利益的某種剝奪。現行土地制度對土地流轉限制,以及將轉變用途的權力唯一地賦予了政府,必然導致農民降低對土地價值的預期,而政府則因壟斷而掌握了土地價值的定價權和分配權,這樣,政府就可以用低廉的價格甚至是遠期支票(如社會保障)來換取農民的土地,在我看來,這種因現行土地制度而帶來的價值扭曲,而非報道中天花亂墜的各種城市福利,才是導致農民進城“積極性很高”的根本原因。

二、宜黃拆遷事件

2010年9月10日上午,江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮在拆遷期間發生一起燒傷事件,拆遷戶三人被燒成重傷,疑為自焚,目前仍未脫離生命危險。事件發生在江西省撫州市宜黃縣鳳岡鎮東門郊外農科所23號。這是一棟三層的小樓,住著鐘如奎一家,共三套房產證,擁有人分別是鐘如田,鐘如奎,鐘如滿三兄弟。宜黃縣房管局局長李小煌在接受媒體采訪時介紹,鐘如田一家二十多年前購買了現在居住的地塊,建了一幢三層樓的住宅,宜黃縣政府相關部門為其頒發了土地證和房產證。

2007年宜黃縣政府興建河東新區客運站,項目得到了上級部門的批準,于2007年開始對涉及該項目的居民住宅進行拆遷,由宜黃縣投資發展有限公司負責拆遷工作。報道顯示,一直到2009年年底,該公司拆遷范圍內的大部分居民住宅才得以拆除,而鐘如田家的三層樓房則成為了最后拆遷的對象。協調多次,雙方無法就安置和拆遷條件達成一致。

宜黃縣房管局局長李小煌在接受媒體采訪時曾表示,宜黃縣根據相關政策和實際情況,對鐘如田家提出了三個安置條件。

第一:在鐘如田現在所居住的位置向郊區前進五十米,建造一棟七層樓的安置房,按照鐘如田家現有的面積,提供三套住房給予鐘家,平均每套一百三十平方米左右,總面積與現有住房面積持平。

第二:在離鐘家現有住址的下方1000米處,現較偏僻地段,按照鐘家現有的十三口人的總數,提供300平方米左右的集體用地,可以建筑三層樓的房屋。

第三:為鐘家十三口人提供十年左右的低保。

但這些條件遭到了鐘如田的拒絕。鑒于現實情況,為了讓拆遷工作能順利進行,宜黃縣政府給宜黃縣供電公司下了政府抄告單,要求供電公司不準給鐘如田一家開戶供電,準備強制拆遷。從2010年4月18日起,這棟房子就被停止供電,他們一家的工作生活受到了嚴重影響,幾兄妹都是打零工維持生活。鐘如翠說,9月10日上午9點多,警察、城管大概40多人來到他們家,說有人舉報鐘家有汽油,要進屋檢查汽油。當時鐘家在家的人有:鐘如翠和妹妹鐘如琴(31歲未婚),母親羅志鳳(59歲),父親的結義兄弟葉忠誠(他們管他叫大伯,79歲)。鐘如翠在門外與警察城管吵了起來,其他家人就把門給鎖上了。幾分鐘后,警察把門打開,沖了進去。鐘如翠也跟著一起往樓上跑,試圖阻止他們。但她被人拖回一樓。

根據記者得到的現場照片拍攝顯示的數據來看,羅志鳳和葉忠誠上了樓頂,約一分鐘后兩人身上就著了火。鐘如翠說,當時她被摁在地上,也不知道火是怎么著的。從其他照片數據看,兩分鐘后,二樓的鐘如琴像個火球一樣從樓上跳了下來。鐘如琴跳樓后,鐘如翠和聞訊趕回來的哥哥鐘如奎一起用沙子將鐘如琴身上的火撲滅。鐘如翠聽到其母親羅志鳳在屋頂上叫著“女兒啊,救我!”根據照片時間,起火后6分鐘,鐘如奎跑上房頂,將羅志鳳和葉忠誠兩人救了下來。起火后14分鐘,羅志鳳和葉忠誠被救下樓,送到了救護車上。三名傷員首先被送到宜黃縣醫院搶救,下午1時許轉至撫州醫院,最后于當天下午4時許才送到了南昌大學第一附屬醫院燒傷中心,目前在ICU進行治療,目前重傷仍未脫離危險。

2010年9月17日晚,江西撫州市委對宜黃縣“9-10”拆遷事件相關責任人作出處理。宜黃縣委書記邱建國、縣長蘇建國對“9-10”拆遷事件負有重要領導責任,市委決定分別對其兩人立案調查,并免去其宜黃縣委常委、縣政府副縣長職務;該縣多名局級官員同時受處分。2010年9月10日上午,江西宜黃縣鳳岡鎮發生一起因拆遷引發的自焚事件,三人被燒成重傷。事件發生后,三人被送到南昌大學第一附屬醫院搶救。18日凌晨1時左右,傷者葉忠誠因傷勢嚴重經搶救無效死亡

從這起事件的過程來看,確實讓人很痛心,雖然在這個事件的發展過程中,媒體的介入很大程度上保障了社會公平正義的延續,但是老師認為,這個事件拷問了我們的一些執法人員最基本的“守法意識”。很長時間以來,我們的執法人員總是把自己放在“監督者”的角色中,但忽視了作為“監督者”本身,也是需要接受群眾監督的。老師認為,最大的問題不在于拆遷本身,而在于“執法方式”的嚴重“扭曲”。眾多的官員去圍堵兩個維權的“鐘家姐妹”,還上演所謂的“廁所攻防戰”。讓我們感受到的,是執法機關的“嚴重不自信”。總想著通過“圍追堵截”,把問題壓下來,可惜忘記“紙包不住火”的原理,今天的網絡如此發達,信息在一秒之內便可瞬達千里,如此低劣的“解決手法”,讓人心寒。2010年以來,自從老師撰寫《熱點天天讀

但是從一出出“矛盾鬧劇”中,我們會深刻感受到,新時期下,一些地方政府官員的執政能力,值得我們擔憂。像這個所謂的“宜黃拆遷事件”,其實“自焚”本身并不是讓廣大網友、群眾“反感”的關鍵。問題出在“對上訪者人身權利的侵犯”,觸碰了公民“權利意識”的底線,才讓網民“忍無可忍”。而且,很多“地方官員”無法嘗試“低下頭”來,這是心態中“對群眾傲慢”的表現。說實在話,如果當時,各級官員正對事實,實事求是,依照法律,該賠償就賠償,該道歉就道歉,該整改就整改。也不至于將問題發展成今天的樣子。所以很多時候,我們的執法者,也不必想太多,也不要聽到“群眾鬧事”就緊張。法律規定怎么辦就怎么辦,根本不必“害怕”群眾上訪。因為“上訪”也好,“上訴”也罷,都是要看“事實”的。關鍵是我們的執法人員要“依法辦事”。

按法律辦事,依法執行,何“懼”之有?

上一頁[1][2][3]下一頁

三、小城鎮建設

2010年政府工作報告提出,要促進城鎮化和新農村建設的良性互動,大力扶持小城鎮建設。小城鎮建設是加快農村經濟發展方式轉變的重大舉措。2010年2月22日,福建省政府日前出臺《關于加強綜合改革試點小城鎮規劃建設管理工作意見

意義理解

一是帶動農村非農產業發展,激活農村經濟。小城鎮的發展可以在原有鄉鎮企業發展基礎上,培育出大量上下游產業,不斷吸引周邊相關配套產業的集聚,還可以利用各種優勢,吸納外部資本進入,形成一大批具有小城鎮特色的產業品牌。

二是新農村建設的核心是提高農民收入,增加農村的公共產品供給。一部分先富起來的農民遷移到小城鎮,可以緩解過去的“過密化”為特征的人多地少矛盾,實現土地流轉和規模經營。

三是縮小城鄉差距,提高農村醫療、養老、教育等社會保障能力,促進農村市場的消費。

四是促進農村勞動力當地就業,解除外出務工之憂。農民進鎮門檻、就業風險和生活成本較低,小城鎮已經成為我國目前吸納農村富余勞動力的有效途徑和重要載體。

對策措施

一是推進農民向中心鎮、中心村集中居住,帶動新農村建設。

二是促進農村造福工程從邊遠鄉村向中心集鎮轉移。

三是加大對農村公共基礎設施資金資源投入。在建設中心村鎮的過程中,對修路、通電、通水、通信、建學校及醫院等的資金和資源投入,可以一次投資,資源共享。

四是促進適度規模經營,促進農村第三產業發展。建議城鎮化要轉變發展方式,走集約化發展路子。

五是促進農民增收和農村經濟社會協調發展。根據當地實際和發展優勢,打破原有建制村區劃界限,通過舊村改造、合村并點,推動居民及相關基礎設施向小城鎮聚集,促進小城鎮發展。如,可建設小城鎮中心學校、中心衛生院、中心電影院、中心俱樂部、中心文化站、中心集貿市場、中心養老院等,讓村民共享,促進農村社會事業發展。

六是促進農村文化事業發展,提高農民生活質量,特別是要方便農村兒童就學。

七是提高農村農民文明程度和農民素質,促進農民轉為居民,變成工人或市民,享受城鎮居民待遇。

八是促進鄉村發展,提高農民生活質量,改善農民居住環境,這不僅是從瓦房、土坯房變成套房、商品房,更重要的是要讓社會治安穩定、生活環境優美、交通便利等。

九是節約農村土地,保護農村環境,合理規劃、開發土地資源,促進社會協調發展。

十是促進農村農民就地轉移、就地就業,自主創業,發展農村經濟,促進農村經濟社會又好又快發展。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

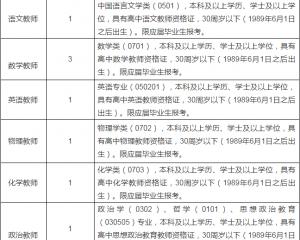

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31