【背景鏈接】

日前據報道,清華大學建筑學院教授、城市規劃專家文國瑋,在回答記者“城市農村化”現象時認為,外來人口想要取得北京戶口,可以考慮進行考試審核。這個考試分為幾項,包括文化程度的考試、法律知識的考試、工作能力的考核等等。來北京工作,也可以參照國際經驗,要有“工作許可制度”,沒有工作許可就是“非法打工”,就要處理。此事引起網民極大爭議。

【標準表述】

[綜合分析]

戶籍壁壘和大城市各種特殊的壓力,已經讓很多有意落戶北京的人無法承受。如果再加一條所謂的文化、法律等標準的考試,這無異于更增加了落戶北京的難度。而且較多的行政準入權力,不僅固化戶籍制度,也侵犯公民的遷徙權,更增加了腐敗和尋租的機會。

一方面,此舉違背城市化的本意。城市化的根本目的是讓人們生活得更美好,更幸福。而如果象這名教授所言,把“精英”篩選到城市,把“糟粕”留在農村,就是以犧牲農村留守人員的幸福來實現城里人的幸福。這是極端的損人利已。推進城市化,正是讓想通過來到城市居住的農村人,得到良好的教育資源和生活環境,使進城的農村人感到更加幸福和美好,從而讓更多的人受益,而不是犧牲一部分人來保證另一部分人。城市化是文明的發展過程,不是一場你死我活的斗爭。

另一方面,通過考試進京并不嚴謹。考試只能測試一個人的文化程度,其人品、思想、技能、誠信、學習能力、創新能力等等,根本無法準確測試。暫且不論目前最公平的高考還經常曝出作弊丑聞的情況下如何保證落戶考試公正的問題,僅從大學生實際就業普遍與本人所學專業脫鉤這方面,就不應把一個人的“文化課”功底與實際能力畫上等號。“聞道有先后,術業有專攻”。更何況“三人行,必有我師”,又如何通過所謂的考試考核,把這位“師”從“三人”中準確地甄別出來。“尺有所短,寸有所長”,事先設定的準入條件、考試、考核,都不可避免地存在片面性和失真性,而用這種辦法來判斷一個人的素質是否適合生活在城市,更是荒謬至極。

[啟示]

開放與包容,是中國古代文明發展的源頭活水。商代墓葬中保存有西亞特色的戰車;“絲綢之路”將古代中國“絲國”和“瓷國”的稱譽遠播歐亞;明清兩朝開放和“閉關鎖國”政策下,國家盛衰的鮮明對比引發了后人深深的思索。人類發展的歷史證明,不同地域、不同種族、不同思想、不同文化間的交流是促進一個國家、一個城市進步最重要的因素之一,開放的城市在應對外來刺激和內部矛盾等方面更有主動性和靈活性。

任何人都沒有權利通過一定標準來決定本國人口是否有權利在本國內的自由遷徙和居住。事實上,中國的戶籍壁壘一直存在。特別是北京這樣的一線城市,落戶難度本身就很大。高房價和生活壓力實際上已經起到了調節作用,很多人永遠無法通過自己工作在北京買得起房,也難以忍受較大的壓力。而且,大部分外來人口在北京的各項權利,譬如教育、購車、醫療等權利,無法自動獲得。最終,他們中的大部分只好把青春和納稅獻給北京,然后離開北京。

[措施]

對此,我們建議:

其一,城市管理者應反思自身管理上存在的問題。人口增加后出現的城市住房、交通、衛生、治安等問題,不應看成是外來人口給這個城市帶來的“麻煩”。恰恰相反,這暴露了一個城市在管理上的不適應。城市的管理者,不應把“城市病”歸罪于生活在城市里的人民,而應該透過“城市病”的表象,反思自身管理上存在哪些問題、如何解決。一個成熟的城市管理,應該是讓“進來”的人樂于主動遵守城市原有的合理規則,并從“進來”的人身上看到、想到城市原有規則的不足并加以改進。

其二,通過教育引導,提高公民素養。一個社會中的人,必然有素質高低之別,無論大城市、小城市、鄉村概莫能外。對于那些素質稍微低一些的人,我們不能隨意拋棄。可以通過學校、社會、傳媒等多種方式教育引導,提高所有公民的素養。而在戶籍門檻上,我們應該盡早放開,至少在公共服務上先努力惠及每個進城的人。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

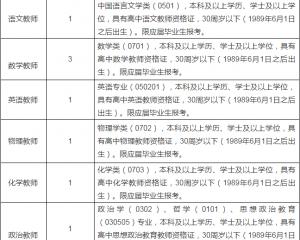

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31