作為經濟社會發展的第一資源,人才尤其是高學歷人才一直是各城市和地區爭奪的焦點。接受高等教育的勞動者能夠為地方帶來巨大的經濟收益,促進區域創新和經濟增長。為此,自2017年開始,各城市展開激烈的“人才爭奪戰”。

我國改革開放以來的經濟快速發展也是以城市為核心的發展。根據國家統計局的數據計算,2017年我國36個主要城市(即31個省會以上城市和5個計劃單列市)的常住人口的占比僅為19.1%,但是創造的地區生產總值(GRP)的占比卻高達40.2%,而其他城市及農村以80.9%的人口創造了59.8%的GRP,36個主要城市的生產效率是其他城市和農村的2.85倍。因此,以北上廣深以龍頭的大城市對高校畢業生的就業極具吸引力。

在各種就業流動中,城際流動是高校畢業生十分關切的流動。那么,高校畢業生在不同城市之間的流動現狀究竟如何?畢業生就業中城際流動的影響因素有哪些?流動收益有多大?筆者基于2017年“全國高校畢業生就業狀況抽樣調查”數據(涉及33所高校18076名畢業生),借鑒新一線城市研究所發布的《2016中國城市商業魅力排行榜》中對城市類型的劃分,對上述問題進行分析,以期為高校畢業生個體提供升學和就業決策的參考,為政府進一步開放勞動力市場、鼓勵和促進人才合理流動、提高經濟發展效率、促進經濟快速增長,同時為高等教育改革和發展提供可資借鑒的實證依據。

高校畢業生流不流、誰在流、怎么流

借鑒菲戈安對流動的分類方法,按照家庭所在地、學校所在地和就業所在地的組合情況將高校畢業生的流動分為以下五種類型:一是繼續流動,指學生為就讀大學從生源地流動到高校所在地,畢業后又從高校所在地流動到生源地和院校地以外的地方就業;二是返回流動,指學生為就讀大學而發生了由生源地到高校所在地的流動,畢業后又從高校所在地返回生源地就業;三是前期流動,指學生從生源地流動到高校所在地就學,畢業后就留在高校所在地就業;四是后期流動,指學生留在生源地就讀大學,而畢業后流動到其他地方就業;五是不流動,指學生在生源地就學,畢業后仍留在生源地就業,沒有發生過任何流動。

總體而言,在根據筆者的調查,有87%的高校畢業生在求學或就業的過程中發生了城際流動,而同年畢業生跨省流動的比例僅為42%,可見有45%的高校畢業生在求學或就業過程中發生過省內流動。在發生了城際流動的學生中,繼續流動的高校畢業生占比為32.7%,返回流動占比為21.9%,前期流動占比為28.9%,后期流動占比為3.5%。

從高校畢業生家庭所在城市的類型來看,畢業生流動模式存在顯著差異:家庭所在城市的經濟發展水平越高,畢業生返回流動和不流動的比例越大,繼續流動和前期流動的比例越小。

具體來說,一線城市畢業生在本地就業的比例達到72.2%,其中,44.9%的畢業生在求學或就業過程中沒有發生過城市之間的流動,27.3%的畢業生在異地求學之后選擇了返回家庭所在城市就業;二線城市畢業生在本地就業的比例達到47.1%,繼續流動和前期流動的比例分別達到22.3%和27.1%;而三線城市和其他城市的畢業生本地就業的比例不到30%,更多的畢業生選擇了繼續流動或在學校所在城市就業。

筆者進一步分析在求學或就業過程中發生過城際流動的畢業生就業去向,發現一線城市和二線城市是流動畢業生就業的主要去向,在這兩類城市就業的畢業生比例為近70%。可見,與三線城市和其他城市相比,一線和二線城市對高校畢業生的拉力作用更強。盡管高校畢業生就業的總體趨勢是向上流動,但仍有相當比例的畢業生選擇到經濟發展水平相對較低的三線城市及其他城市就業,可見積極有效的就業激勵政策對吸納高校畢業生就業發揮著積極作用。

什么因素影響高校畢業生的城際流動

在人口統計特征方面,高校畢業生在城市間的流動表現出顯著的性別差異,女性更傾向于不流動,而男性進行繼續流動和后期流動的可能性顯著更高。民族、是否獨生子女和戶口對高校畢業生城際流動模式的選擇沒有呈現顯著影響。

從家庭背景因素來看,與農村家庭相比,縣鎮家庭的畢業生更有可能進行繼續流動、返回流動和前期流動,而城市家庭則更有可能選擇不流動而非繼續流動和前期流動。與家庭人均年收入在3000元以下的畢業生相比,家庭年收入在5001-10000元之間的畢業生更傾向于繼續流動和后期流動;家庭年收入在10001-20000元之間的畢業生更有可能發生返回流動;家庭年收入在20001元及以上的畢業生進行繼續流動和返回流動的可能性更大,家庭年收入在20001-50000元之間的畢業生也更傾向于進行前期流動。

從人力資本因素來看,與沒有擔任過學生干部的畢業生相比,擔任過學生干部的畢業生在城市間進行繼續流動、返回流動和前期流動的可能性更大。與本科生相比,專科生進行繼續流動、返回流動和后期流動的概率顯著更低,研究生進行前期流動的概率顯著更高、后期流動的概率顯著更低。院校類型是影響高校畢業生進行城際流動的重要因素,畢業于院校“層次”越高的畢業生,進行流動的可能性更高,與原985高校畢業生相比,原211高校、一般本科和高職高專院校畢業生進行繼續流動和返回流動的可能性均顯著更低。

從地區經濟方面的因素來看,城市經濟發展水平和產業結構對于高校畢業生城際流動模式的選擇,尤其是繼續流動、前期流動和后期流動具有顯著影響。就業所在城市對高校畢業生具有顯著的拉力作用,就業所在城市的人均GRP和第三產業產值占GRP的比重越高,畢業生進行異地就業的可能性越大,而進行返回流動的可能性越小;從家庭所在地的經濟發展來看,家庭所在地的人均GRP和第三產業產值占GRP的比重越低,畢業生越傾向于異地就業,這反映了家庭所在城市對高校畢業生顯著的推力作用。

高校畢業生城際流動的成本與收益如何

筆者對不同流動模式畢業生的收益和成本進行分析后發現,不同流動模式畢業生的收益和成本存在顯著差異。從月起薪來看,繼續流動者最高,為5271元,前期流動次之,返回流動和不流動者的月起薪較低。從求職成本來看,返回流動的畢業生求職成本最高,后期流動者次之,前期流動者最低。

從畢業生家庭所在城市來看,對于一線城市家庭畢業生而言,前期流動畢業生的月起薪最高且成本最低;對于二線城市家庭畢業生而言,繼續流動和前期流動的月起薪較高,后期流動和不流動的求職成本最低;對于三線城市畢業生而言,前期流動和繼續流動的月起薪較高,前期流動和不流動的成本較低;對于其他城市畢業生而言,同樣是繼續流動和前期流動的月起薪較高,前期流動的成本最低。由此可見,對于高校畢業生而言,選擇前期流動和繼續流動是獲得較高起薪的主要流動模式。

分析結果表明,“就業流動”能顯著地提高收入,而單純的“就學流動”沒有顯著地提高收入。與不流動的高校畢業生相比,繼續流動、返回流動和后期流動的收益均顯著更高。其中,后期流動的收益率最高,為14.5%;其次是繼續流動的收益率,為10.7%;后期流動的收益率較低,為4.91%。

市場主導、政府微調,鼓勵高校畢業生自由流動

筆者認為,實證研究結果對推拉理論的支持表明,市場在高校畢業生的城際流動中發揮著重要作用,經濟發展水平越高的城市對高校畢業生的拉力作用越強。因此,應充分發揮市場在勞動力資源配置中的重要作用,健全市場機制、暢通流動渠道、規范流動秩序、完善服務體系,以促進高校畢業生在城市間的合理有序流動。

從世界城市發展的規律來看,經濟發展水平越高的國家,城市化率越高。世界銀行《世界發展指標》的數據顯示,2017年世界平均城市化率為54.8%,高收入國家、中等收入國家、低收入國家的平均城市化率分別為81.5%、51.8%和32.4%。另外,經濟發展越發達的國家,從小城市向到大城市集聚的現象越突出。舊金山、洛杉磯、紐約、倫敦、巴黎、東京等主要發達國家的這些城市人口密度越來越高,高層次人才聚集。美國各州各城市的人口和經濟規模的分布非常不均勻,但并沒有造成地區/城市發展的巨大差異,人均GDP反而趨同,居民收入差異的基尼系數都不算高。雖然美國的經驗未必適合我國的國情,高校畢業生又是一個非常特殊的群體,但是,并沒有證據表明高校畢業生就業的自由流動會拉大地區/城市經濟發展水平和居民收入的差距。因此,讓市場配置高校畢業生資源應該是更有效率的。

同時,筆者認為,由于市場失靈狀況的存在,對于特殊行業、特殊單位、特殊崗位、國家和地方經濟社會發展的特殊需要等,應積極發揮政府的宏觀調控作用,通過出臺人才引進政策吸納高校畢業生就業。特別是對于經濟發展水平相對較弱的三線城市和其他城市,除了積極提升經濟發展水平外,也可以通過削弱流動壁壘、發布激勵政策等方式,積極吸引高校畢業生到當地就業。有為的政府應該為有效的市場創造良好的發展環境,并重點發展市場失靈的行業和部門,力爭將有為政府與有效市場進行最佳組合,實現經濟和就業的更好發展。

對于高校畢業生而言,人力資本積累是促進流動的重要因素。筆者建議:高校畢業生應努力提升自身人力資本水平,培養與勞動力市場相適應的各項能力,增強流動意愿和流動能力,最大限度地促進人盡其才、才盡其用的實現。特別是對于那些有創新意愿和創業需求的畢業生,越是大城市越是創新人才集中的地方,技術和資金越豐富,創業的環境越好,成功的概率越大。因此,高校畢業生在選擇就業城市的時候,應該考慮是否能將個人的興趣、專業與工作更好地結合在一起,發揮出個人的所學所長,使個人效用達到最大化,同時也能為社會作出更大的貢獻。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

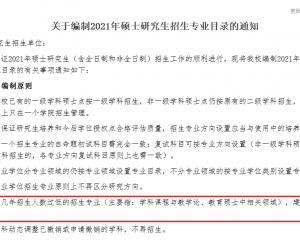

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14

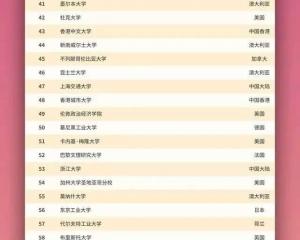

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14 2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17

2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17 天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17

天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17 南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16

南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16 2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01

2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01