身為美國受聘終身教授,卻放棄了優厚環境,義無反顧地選擇回國任教,將自己的畢生所學奉獻給祖國的科研與教學。南方科技大學力學與航空航天工程系教授鄧巍巍的事跡讓人滿懷敬仰。

在7月23日的座談交流會上,鄧巍巍從他所從事的學術研究新角度淺談他對“做學問”和“做新聞”間共通點的理解。鄧巍巍的發言,讓我對新聞行業、新聞記者職業有了新角度的啟發和領悟。

鄧巍巍指出,做學問和做新聞是一樣的,關鍵都是要提出一個好的問題。

在他看來,學問研究和新聞報道的關鍵都在“開題”,即找到一個有價值的問題。兩年的學生記者新聞實踐工作中,我對此也深有同感。新聞不僅只是表層概念上的對新近發生事實進行報道,更是找到所處時代社會發展中有價值,有意義的選題,所進行的新聞報道要能夠產生社會意義和社會影響力。因此,我們身為新聞記者要保持新聞敏感,有“問題意識”,在工作中,在生活中,發現選題。

鄧巍巍表示,對于科研來說,是要把熱門的問題做深,把冷門的問題做熱。做新聞也是類似。

他認為,科學研究注重“深度”,從深層維度尋找科學技術的發展規律并以此進行突破創新,新聞同樣也要追求“深度”。回看自己的身邊,學校新聞媒體老師在校園新聞實踐活動中也多次向我強調,真正的好新聞是能抓住時代發展的脈搏,切入社會發展中的深度問題。新聞記者應不僅是時代前行的謳歌者,更應是社會問題的發現者,通過新聞的深度報道,提醒社會大眾關注當下時代存在的并值得關注的問題。

鄧巍巍表示,不管是做學問還是做新聞,目的都是尋求真相,尋求答案。這個做起來是非常不容易的,需要我們花費很大的精力,努力去接近。

豐富的校園媒體實踐讓我不難理解這句話的含義。無論是學術研究還是新聞工作,殊途同歸,最終的目的都是接近問題本質的真相和尋找解決問題的答案。新聞記者通過報道來挖掘新聞事件價值,探尋社會事件真相,讓更多的人看清楚身邊的生活,當下的時代,成為指引社會巨輪前航的啟明燈。

鄧巍巍談到,做學問和做新聞都是肩負著社會公信力的責任,要有誠信地去做學問,做新聞。

新聞媒體有著強大的社會影響力,同時,也承擔著其相應的社會責任。有一句話我印象深刻:“記者筆下有財產萬千;記者筆下有毀譽忠奸;記者筆下有是非曲直;記者筆下有人命關天。”新聞記者肩上背負起的重擔是新聞報道對個體、社會的影響,以及能否推動時代向前發展的責任與使命。我們青年學生記者,應當堅持“真實、客觀、公正”的原則,寫好每一篇新聞報道;滿懷社會責任感與歷史使命感,做好每一次新聞工作,把“鐵肩擔道義,妙手著文章。”的信條牢記在心。

鄧巍巍認為,做學問研究與做記者,不容易的一點都是吃‘青春飯’。但因為是年輕,因為正值青春,所以要對這個世界要有好奇,有美好的向往。要保持這份好奇心和向往。

正值青春的學生記者,要讓自己保持對世界的好奇,帶著好奇心觀察身邊的生活,去發現身邊有意義值得去報道的新聞事件。同時保持對世界的希望與美好向往,做出更多充滿正能量的新聞報道。永遠懷著一顆積極向上的赤子之心,從心的力量出發,在未來的新聞報道工作領域上更好地遠行。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14

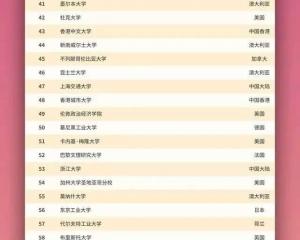

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14 2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17

2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17 天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17

天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17 南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16

南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16 2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01

2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01