編者按:進入新時代的中國大學已經具有一定的發展高度,在世界范圍內不再是仰望者的角色。北京大學校長林建華2017年底在第十九屆北大光華新年論壇上說,“我們今天可以自豪地說,我們已經晉升到世界一流大學的行列。”另外,其他中國頂尖大學也在各類世界大學排行榜中占有一席之地并且持續保持上升態勢。這說明通過這些年的建設,我們有些大學已經達到世界一流大學指標意義上的高度。但衡量新時代的好大學,除了“一流”“雙一流”等突顯高度的話語之外,還不應忽略另外一個度——溫度。

1.缺乏溫度的大學不是好大學

什么是大學的溫度?溫度體現在大學的大小事務中,難以一言以蔽之。在展開論述之前,僅舉一例說明。2017年,甘肅定西殘疾考生魏祥致信錄取他的清華大學,希望學校能體恤他身體殘疾所帶來的生活不便,安排一間陋舍以便其求學時得到母親照顧。清華沒有以不符合管理規定拒絕他,而且為他提供了更加全方位的幫助。更感人的,還有清華那封洋灑千言的回信——“人生實苦,但請你足夠相信”。這就是大學的溫度——以人為本而不墨守成規,深情勉勵如春風化雨,讓學子深深感受到大學的人文關懷,再大的困難也能挺過去。

然而,如清華回信的這般溫情時光,在如今追求更高更快更強的大學中委實不多。黨的十九大報告提出,中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。關于新時代高等教育發展的不平衡和不充分,教育主管部門和學界也作過很多解讀,但基本都是從大學發展之高度來解讀。筆者認為,解讀之本身即體現了對大學的高度與溫度之間的“不平衡”,而且僅從高度來看解讀也還是“不充分”的。從高度來看,大學發展之間的不平衡和不充分,更多是一個資源分配的問題,意味著有些獲得更多資源配置的大學已經獲得較為充分的發展;但是,從溫度來看,則所有的大學都存在不充分的問題:還在起步階段的新建本科大學可能因為發展的粗放而無暇顧及溫度,獲得重點支持的“雙一流”大學又可能因為全心投入科研競賽而忽略溫度。如今大學排行榜眾多,但評價大學的指標還是驚人的一致——都只奔著高度去。可是,光有高度而缺乏溫度的大學,可能稱得上一流大學,卻還不足以成為好大學。

大學溫度的感知者,首先來自于學生。如果學生入學后,多數課程都是上百人的大班教學,老師一上完課就走人,師生之間基本沒有交流的機會,很多人大學幾年都像無名氏一樣飄過;到學校管理部門辦事的時候,經常是排隊苦等甚至遭遇輕慢態度;畢業的時候,典禮上接受嘉獎的也只是個別冠以“優秀畢業生”之名的學生,而更多的人除了獲得一紙證書和數張合影之外,很難感受到大學對即將遠行的學子的祝福和儀式的意義。那么這樣的大學,顯然是缺乏溫度的!如果這些人沒有在大學里收獲感動和溫情,即便以后他在社會獲得成功,也很難想象他會對大學感恩,更不愿意為社會傳遞溫度。

大學溫度的感知者,還來自于教師,而且教師很大程度上還應是大學溫度的傳遞者。但如果評價體系整天都是計算論文篇數和點數,比較課題級別,比拼人才頭銜……在過分量化生產和競爭的環境下,大學教師們不但難以感受到學術的樂趣,也不會感受到大學的溫度,更不愿意傳遞溫度。筆者曾經調研過研究型大學青年教師關于科研和教學的時間投入比例,大部分人的回答都是7∶3,甚至更高,科研的壓力大到令大家都吝于擠出時間和學生交流。當然在全球都陷入學術錦標賽之背景下不僅只是中國大學如此,哈佛大學哈瑞·劉易斯在《失去靈魂的卓越——哈佛是如何忘記教育宗旨的》中便寫道:“任何分析了研究型大學的聘用和晉升標準的人都會產生疑惑,他們的疑惑不在于教授們為何如此不關心學生,而是在于在如此缺乏激勵和獎賞的情況下,為何還有教師在關心學生。”

2.有溫度的大學會孕育出新高度

大學溫度下降的一個關鍵原因,是我們對大學使命的曲解。大學的使命乃是傳承和創新,然而如今我們對于大學使命的理解,卻過于偏重創新而忽視傳承。而實事上,傳承不僅飽含溫度,還孕育出新的高度:善良、正義和勇氣這些溫暖真實的人性,因大學傳承的溫度而具有恒久價值。這也是大學區別于以創新為主的科研機構之處:傳承與創新得以兼容,高度與溫度得以并存,這才是大學之“大”。

只注重大學的高度,是一種短視的做法。有溫度的大學會孕育出新高度,而這種高度往往不是即時性的,而是具有長遠意義的。大學培養的只是“準人才”,經過社會歷練和創造工作價值后才真正成為人才。前文所述的清華回信事件,公眾記住的不是高不可攀的理工清華,而是充滿人文精神的水木清華。而從這次事件中獲得的感動,不但激勵了魏祥,也激勵了天下如魏祥一般被命運折磨的人,激勵他們重獲新生,為社會貢獻專業力量和正能量,溫度因此得以轉換為新的高度。我們說西南聯大人才輩出,也并不是說他們在學期間所獲得的高度,而主要是因為他們走出校門為社會所貢獻的高度。這種高度,也更多是孕育于他們在戰火紛飛的年代感受到大學在努力為中華民族賡續文脈所表現出來的溫度,這種溫度不但為他們后來創造出新的高度儲備了足夠熱力,也為民族之崛起積攢了巨大能量。

再舉中國師范院校的例子以觀之:近日中共中央、國務院印發關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見,對新時代教師隊伍建設作出頂層設計。意見明確,實施教師教育振興行動計劃,建立以師范院校為主體、高水平非師范院校參與的中國特色師范教育體系。新時代重新強調“師范”并非只是舊調重彈,而是在師范院校普遍面臨發展價值危機的背景下正本清源。之前,在大學評價科研導向加重的情況下,很多師范大學都向綜合性大學轉型,片面追求科研之高度。但是,師范教育作為教育事業之“母機”,最寶貴的價值恰恰是更加強調傳承的溫度,這個溫度所影響的不僅只是師范院校內部,更會影響到整個教育事業。李軍教授在其英文著作《追求世界一流的教師教育?政策實施中國模式的多維視角》中提供了一個國際比較的視角來看待中國師范教育,認為獨立建制的師范院校體系是保障中國教師教育專業性的最好體現,在全球范圍中有著獨特價值。也即為國家教育事業可持續發展培養足夠數量和質量的教師乃是中國師范院校的最大價值所在,而非和研究型大學拼科研。全球學術錦標賽制趨勢下正在抹殺一些行業大學的價值,不少師范大學甚至花重金“請槍”甚至“請外援”——聘人專門做研究而不用教學。這帶來的問題是,發表了很多外文論文,但對真正改進當地的教育實踐基本沒有多少幫助。可是,師范院校如果不能在人才培養以及支持教師職后教育方面與所在區域有很密切的聯系,師范院校的老師如果和中小學之間缺乏融洽的合作和關聯,師范院校的溫度價值將越來越弱,從而也很難獲得應有的聲望和存在意義。因此,全面深化新時代教師隊伍建設改革的其中一個重要意義,在于在中國走向世界舞臺中央的新時代背景下重新認識中國師范體系的價值——師范院校當然也應有科研的高度,但更大的價值還是在于以其更重傳承的溫度去孕育出未來教育的新高度。

3.新時代中國大學如何“高度與溫度”兼備

重思大學目的,從造“器”走向育“人”

1926年,梁啟超曾在清華研究院茶話會上批評當時大學過于注重知識教育的弊端——學校只是一個販賣知識的地方。1948年,另一位清華教授馮友蘭發表“論大學教育”的演講并直陳:大學的教育目的在于培養人,而不是把人訓練成工具或機器。隨著現代化的演進,他們當年提出的問題不但沒有解決,反而面臨著更加嚴峻的挑戰。多年來,我們經歷了各種教學和課程改革,但遺憾的是大學總是琢磨教學之“術”,而對育人之“道”缺乏思考和改進。因此,在新時代重思大學之目的,有著更加迫切的意義。德國哲學家雅斯貝爾斯認為,大學教育的目標應該是塑造整全的人,實現一種最寬泛意義上的教育。若我們的大學教育只是注重生產工具性的“機器”,以就業率、考研率來拼高度,而不重視生命成長,那么大學培養的人和人工智能有何區別?人工智能可能是未來產業發展的方向,但卻不應是新時代大學培養人的方向。

重識大學使命:傳承和創新并重

厘清從造“器”走向育“人”的大學目的后,下一步要思考的便是如何“育”人。傳承與創新皆是大學之使命:大學的創新多來自于科研,這是其高度所在;但傳承主要來自于教學,這是其溫度所在。大學的育人功能更多是依靠教學中的傳承來實現,大學教學關系中師生、生生交往的美好體驗和綿延不絕,是大學最彌足珍貴的價值。因此,缺乏足夠誠意和投入的教學,會讓人對大學的存在價值產生懷疑。英國教育家紐曼曾在《大學的理想》中一針見血地指出:“如果大學的目的在科學與哲學的發明,那么,我看不出大學為什么應該有學生。”即便是在最早掀起大學科研之風的柏林大學,其首任校長費希特亦著重強調:“大學的根本任務是培養人,即以人為本。”新時代中國大學對于一流本科、一流專業、一流課程的重視已經漸成共識,意味著教學開始越來越得到重視。但是這還不夠,不是僅靠大學努力便能奏效,還需要政府和大學在行動上有更多的共識:政府不再只是需要大學在排行榜上的排名裝點門面,各種指令便能減少,大學教師便能有更多的精力和動力投入到指導學生身上,大學的溫度便會回暖。大學溫度的提升是系統工程,是大學和政府、社會的外部良好互動的體現,是大學內部師生之間、學術文化和行政文化之間良好互動的體現。

重塑大學形象:“高”“溫”之城

美國加州大學前校長克拉克·科爾曾描述過大學形象之變遷:從曾經的“鄉村”發展到“市鎮”,再到當代大學已成為一個五光十色的“城市”。這個著名的大學隱喻其實隱含的正是大學溫度的變化:熟人社會的“鄉村”自然更有人情味和溫度,而陌生社會的“城市”顯然表征著冷漠和疏離。所以,大學溫度的缺失,不光是大學自身的問題,更有社會變遷的大環境問題。“城市”大學的師生關系,漸漸顯得更加淡漠,就如住在城里的鄰居一樣各自閉門,兩不相干。尤其進入移動互聯網時代,大家在學習和工作時間基本都是對著電腦屏幕,生活時間就對著手機屏幕。從鄉村到城市,城市化、科技化的現代大學顯得更加具有高度了,但顯然溫度在下降。城,不但是大學之隱喻,也是大學之現實,而如何將這座城打造成為高度和溫度兼備的“高”“溫”之城,是新時代大學所面臨的最大挑戰。但正如雅斯貝爾斯所言,大學不但要有創造性的知識,更應有獨特的文化生活,大學應當有信心也有優勢去面對如此挑戰。劍橋大學前校長布羅厄斯認為劍橋的下午茶和喝咖啡時自由隨意的交流,是鑄就以活躍的文化融合和高度的學術自由為主要特征的“劍橋精神”的重要形式。廈門大學副校長鄔大光教授之“鴿籠理論”也是異曲同工:現代大學學科分類越來越細,學者如鴿子一般都在狹窄的學科“鴿籠”里打轉,解決之道是要為鴿子們提供能跨學科交流的“廣場”。下午茶和廣場,既是大學文化生活的一種載體,也是大學知識創造的動力站,正是大學“高”“溫”結合的獨到之處。“康橋!汝永為我精神依戀之鄉!”徐志摩的慨嘆,這也許是大學作為兼具知識創造和獨特文化生活功能的“高”“溫”之城所能獲得的最高贊譽。

(作者:陳先哲,系華南師范大學教育科學學院副研究員、教育學博士。基金項目:國家社科基金教育學一般項目:BIA170170)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

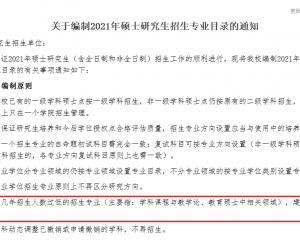

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14

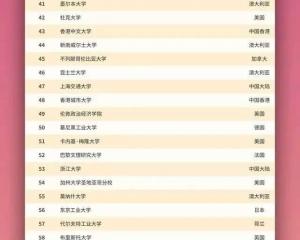

【考研快訊】這所大學多專業停招!2020-07-14 2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17

2021QS世界大學排名發布!41所中國內地高校上榜!2020-06-17 天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17

天津大學2021級研究生招生夏令營2020-06-17 南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16

南京財經大學研究生院黨支部與會計學院會計學師生黨支部開展黨建共建2020-06-16 2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01

2020高考科普系列來了:國立大學與公立大學的區別2020-06-01