2007年的春天,海歸博士牟端攜帶一件簡單的行囊回國。5年后,牟端創辦的海明科技(貴陽)有限公司的高科技產品打入歐洲市場,殺了一個漂亮的“回馬槍”。

在貴陽國家高新區,還有許多像牟端一樣在業界耳熟能詳的高層次人才。數據顯示,今年5月,《關于在貴陽國家高新技術產業開發區建設人才特區的意見》出臺后,該區已引進了40余名博士、20余名碩士。目前,面積僅1.66平方公里的高新區已擁有院士10名、200余名博士、400余名碩士,成為全省科技創新創業人才最集中的區域。

到底是什么讓高新區成為“人才磁場”呢?記者日前就此進行了探訪。

政策留人 給人才用武之地

在高新區,有一個類似于“超市”的科技金融創新中心,這里集聚了10余家股投基金、券商、投行和擔保商。中小科技企業來此,就好比進入一家“超市”,可以“買”到自己所需的融資產品。

這個極具創意的金融構想來自一個留英歸國博士。去年2月,畢業于英國劍橋大學化學工程系生物化工專業的李景博士直接“空降”高新區科技創新促進局,擔任副局長一職,負責構建金融超市、經營創業投資基金工作。

“在英國,我可以擁有一份非常好的工作,但貴陽市不拘一格的用人方式,給了人才一個平臺,將所學所見用于實際。”在李景看來,人才最需要什么?是找到一個用武之地。

不論是對工作人員還是企業創業者,高新區都營造了一個“能者居之”的干事環境,對于高層次創新創業人才,該區有一套提供創業啟動資金、工作場所、住房公寓的資助體系,還提出“院士來辦企業,最少補助500萬元”的優厚條件,沖進全國人才市場“網羅”人才。

項目留人 用項目穩住團隊

人才來到貴陽了,如何留住他們?高新區的思路是“用項目留人,讓有能力的人有一份事業”。

時間回溯到2010年,貴陽市工業投資公司將目光瞄向LED藍寶石襯底材料后,向全國“群英”下“納賢書”,吸引高層次人才來筑創業。

幾經比試,曾在全球一流光電企業擔任要職的留美博士季泳接下“納賢書”,開始負責年產3000萬片LED藍寶石襯底材料項目。一年后,季泳不負眾望,該公司一舉產下亞洲最大、單體重達111公斤的藍寶石晶體,引起行業震動。

“貴陽市對人才的重視和尊重打動了我,我相信,來貴陽接手LED藍寶石襯底材料項目,不僅是一個企業,更是投資一項事業。”據季泳介紹,因為有了這個項目,他還引來一個研發團隊,并促成貴陽工投集團與美國GT―Solar的戰略聯盟。

據悉,在引資過程中,高新區不僅引資,更在引智。通過一個人才帶來一個項目、一個項目穩住一個團隊的比比皆是――共聚焦高分辨率顯微鏡項目穩住了以留美博士高潮為核心的研發團隊,石墨烯項目穩住了以留美博士于慶凱為核心的研發團隊,高效多功能熱泵系統項目穩住了以瑞典歸國博士牟端為核心的研發團隊……

感情留人 營造“家”的溫暖

除了項目留人,高新區還打出“感情牌”,讓外來人才在貴陽感受到“家”的溫暖。

在高新區,有一家叫做貴州匯通華城科技股份有限公司的企業,它的產品銷售和服務對象涵蓋了首都博物館、水立方、中信、上海地鐵等。已成為業界翹楚的它,為何始終堅持扎根貴陽發展呢?

“人都懂得知恩圖報。”該公司總經理蔡小兵講了一個小,2006年,匯通華城將全部的“身家”投入一個項目,突然一個股東陷入信用危機,銀行不再,項目面臨“流產”。緊急關頭,高新區向懸崖邊上的匯通華城提供了1000萬元的無抵押擔保,拯救了企業,后來又在省、市政府的推動下,讓本打算“悶在家里”的企業走到省外,開闊市場。

蔡小兵還講了一個在高新區廣為流傳的――

高新區和一家國內頗有影響的企業洽談項目時,因貴州沒有完整的鋰產業鏈,讓這家企業的副總在貴陽和深圳之間搖擺不定。一天晚上,該副總在貴陽生活的母親突發疾病,遠在深圳的他無法立即回家。高新區管委會一副主任得知此事后立即將其母送往醫院,悉心照料。正是這份真情,讓這家企業終究將項目定在了貴陽。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

全是干貨!@高校畢業生 ,多地最新就業創業政策了解一下2020-06-03

全是干貨!@高校畢業生 ,多地最新就業創業政策了解一下2020-06-03 打造一流海洋科技標桿園區 啟迪中海科技園落戶廣州2016-10-28

打造一流海洋科技標桿園區 啟迪中海科技園落戶廣州2016-10-28 國務院發《決定》47項資格證取消 持續降低就業創業門檻2016-10-28

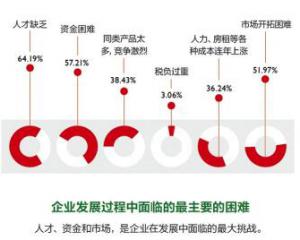

國務院發《決定》47項資格證取消 持續降低就業創業門檻2016-10-28 缺資金、缺技術、缺經驗、缺人!創業路上的多重障礙該如何跨越?2016-10-28

缺資金、缺技術、缺經驗、缺人!創業路上的多重障礙該如何跨越?2016-10-28 小米生態鏈借道花花草草潛伏現代農業?2016-10-28

小米生態鏈借道花花草草潛伏現代農業?2016-10-28