長城會近日舉辦了一場“揭秘硅谷移動互聯網創新之源”的線下沙龍,邀請了三位對中美市場都非常熟悉的嘉賓,包括IDG資本合伙人李驍軍、第一日報駐硅谷記者駱軼航、在海外擁有千萬用戶的消費級軟件萬興軟件副總裁傅宇權,就國內國外的創業大環境,市場及創業者進行了探討,在此摘錄部分分享。

IDG資本李驍軍:重創新與重運營

硅谷,是從0到1,把一件事兒從沒有做到有;我們是從1到N,把事情又擴大了一下,這里面有很多深層次的原因。

另外,國內任何一家公司,都會去講我們怎么運營,怎么讓產品落地,在硅谷好像沒有聽說。他們都是通過互聯網,用技術實現,我們從頭到尾就是干人工的事兒,這也是我們的文化。

第一周刊駱軼航;年輕創業者的風格已經越來越接近硅谷

第一,很多事情在中國沒法兒通過技術去解決,比如我們需要人去維護數據中心,這是因為沒有一片靠譜的云可以在中國用。微軟的進不來、Google的進不來,百度云、盛大云、阿里云,如果他們的人坐在這兒,你問他們靠譜嗎?他們自己也不敢說吧。

包括銷售這塊,雖然一直在壓縮人手,但很多事情還是沒法兒通過自動的方式來做。哪怕是一家盡量擺脫,在文化和組織架構上向硅谷前沿靠攏的公司,也沒法兒完全做到這一點,很多現實環境不具備。這個情況我們得接受。

第二個,我們的很多項目,還是運營驅動。每一個創業公司招運營這塊的人還是很看重的,中國創業公司的市場要會打仗,運營要能吃苦,但這樣的事情在美國,在硅谷是很少見的。

他們的時間花在什么事情上?技術和創新。很多創業公司沒有市場團隊,都是包出去,銷售幾乎也沒有,它的核心團隊基本就是一個技術團隊,更看重通過數據更精準地配合,他們認為數據有更多價值,把它放在產品中。

反過來我想給大家打一打氣。大家埋怨中國創業環境惡劣,我們除了有可能有些嚴厲的監管,有一些不太靠譜的事兒,但我們想一想其它的,世界上除了硅谷之外,還有哪個地方能夠有這么多孵化器,有這么多以創業為主題的場所、咖啡廳,包括有那么多公司完全鼓勵大家。有開放式的環境,大家可以穿著拖鞋、短褲去上班,有多少團隊越來越倡導這樣的文化?美國是,我相信日本不是,我相信印度也不是,巴西和智利、俄羅斯的情況我不知道,但我認為中國現在越來越接近這個東西。

如果你接觸中國1970年代后、1980年前出生的那波人,你會發現他們越來越像美國創業者,強烈的結果導向。過去和中國人相關的,中國人強調做的關系,在他們身上變成了結果導向,行事風格變得非常直接,而且團隊越來越強調個人英雄主義。

在美國、中國人的年輕創業者團隊中,這兩個趨勢越來越像。他們從氣質到風格上越來越像,那么一旦環境稍有改善,活力就會釋放,這是非常簡單的事情,所以大家不要急著考慮的事兒,在這個地方機會很多。

中國公司有資格在北美立足的,你一定會看到他們的做法和大部分在國內公司的游戲方法不太一樣的中國公司。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

全是干貨!@高校畢業生 ,多地最新就業創業政策了解一下2020-06-03

全是干貨!@高校畢業生 ,多地最新就業創業政策了解一下2020-06-03 打造一流海洋科技標桿園區 啟迪中海科技園落戶廣州2016-10-28

打造一流海洋科技標桿園區 啟迪中海科技園落戶廣州2016-10-28 國務院發《決定》47項資格證取消 持續降低就業創業門檻2016-10-28

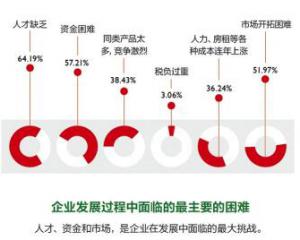

國務院發《決定》47項資格證取消 持續降低就業創業門檻2016-10-28 缺資金、缺技術、缺經驗、缺人!創業路上的多重障礙該如何跨越?2016-10-28

缺資金、缺技術、缺經驗、缺人!創業路上的多重障礙該如何跨越?2016-10-28 小米生態鏈借道花花草草潛伏現代農業?2016-10-28

小米生態鏈借道花花草草潛伏現代農業?2016-10-28