研途 ┊ 導師的忠告:沒有理想,就不要搞學術(圖)

1

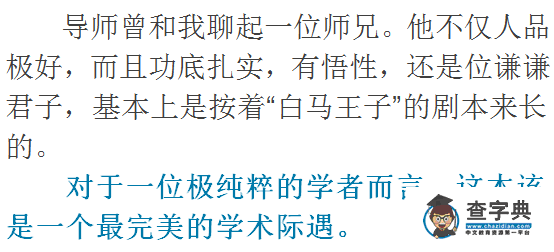

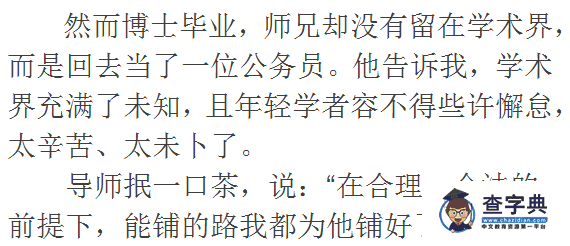

這件事,讓我想起某著名學者的一句話:越純粹的學者,越脆弱;越優秀的學生出走,他越痛心。

2

“在專業方面,你有什么感興趣的問題,你問我吧。”

“老師,無論給我什么課題,我都會認真對待。”

這位教授突然明白了,他嘆息一聲,接著隨便聊一會兒便和學生告別了。他很痛心地和我說,就要讀博了,這孩子依然沒有學術理想,“且不知道搞學術會很爽”,往后4 - 5年枯燥的日子怎么辦?拿什么去憧憬成功?能不能熬得住?

有些博士生,他們會成長為優秀的學術界職場人,而不是一位學者。

學術抱負理應很沉重,路途理應很艱辛。你的學術興趣可能會轉移,學術理路可能被推翻,更多書、文章你需要讀,更多實驗、更多田野作業你需要做……原先的學術抱負,很可能會改變,甚至可能無法達到,這都是正常現象。所以,就可以沒有學術理想?

復旦大學新聞學教授李良榮反復強調一句話——“沒有理想,就不要搞學術。”

任何學術研究,都是探索一種理想實現的可能性。博士以后,你需要成為某一方面最前衛的“探索者”。沒有學術抱負,基本等于放槍沒靶子。你在探索什么,又想成就什么呢?總不能指望老有人指派研究課題吧?導師的學術理想、理路、激情,又由誰來傳承呢?你學得很吃力,導師也帶得很辛苦,而結局大多都是悲劇。

沒有學術抱負的博士生,是悲哀的。老實說,在熬過碩士論文后,居然還不了解何謂“學術研究的快感”,這讓博導們怎么教你呢?其實,不少人需要的不是搞學術,而是一只飯碗,一份學歷,一個駕輕就熟的工種,一種風險相對較小的生活。不妨告訴大家,有這種需求的博士生人選,我一抓一麻袋。

沒有學術抱負,對不起,你不是我要招的博士生。

3

有個最冷門的專業,大家卻頗為熟知 —— 北大古生物學。

“一個人的畢業照”

“六代單傳”

“全國唯一的,只有一個學生的專業”

冷門、學術性強的專業和課程,自然門前冷落鞍馬稀。時代變遷,每年裁撤的專業幾十上百個,如果教育評估一刀切,北大的古生物學根本等不到“六代單傳”,老早就“二世而亡”了。

一直招生困難的古生物學,卻遲遲不撤;當年大熱的BP機通訊專業,早已銷聲匿跡。為什么呢?專業的存廢,不僅在于有沒有學生去學,還在于它有沒有深層的必要性。

沒有學生就沒有教育,自然更談不上學術傳承。

于是有些人說,學術傳承這個要求太高了,難道沒有學術傳承,你就不招博士生了?

活在當下,又拖家帶口。沒錯,導師也會妥協,或者說大部分導師,必須妥協。

為稻粱謀而奔命,為五斗米而折腰,早已不是什么新鮮事。何況這些博士考生,大多和導師并無個人恩怨,只是單純的追求不同,指不定哪天就萌生了學術抱負,也不能斷言一定悲劇不是嗎?

沒錯!但關于學術抱負,導師真會寄希望于你的未知嗎?

全國最好的中文系——北大中文系,每位老師的招生比例平均是1:40。為招上一個心儀的學生,一位老教授足足等了5年!博士招考,全國多少優秀學子,如果標準真放這么低,要招個學生,易如反掌。

沒有學術抱負的博士生,你憑什么打動導師?

4

多年前,我曾采訪過一位人大的老師。

他告訴我,最愚蠢的博士教育,是以知識傳授為第一位的教育。博士教育不僅僅是在培養學生,還是在培養同事、大牛,甚至是一位在你水平之上的大家。博士階段的“知識傳授”更像是一種基本形式,而遠遠不是核心、基礎。

他直言,到這一階段,90%的知識傳授,對“培養成功”的貢獻,可能還不到10%。一般學生,認真讀過原典和兩三本前衛的著作,導師提點一下就能很好入門。“我教的東西,方法、思維永遠是第一位的,我自然希望我的博士生有抱負,能傳承下去,能超越我最好。”

一句話,學術抱負,就是一種拼搏向上、舍我其誰的欲望。

它的重要性,中國社科研究者體會最深。

20世紀,日本學者對中國各方面的研究,令人驚嘆。有位著名學者這么形容:當時研究中國的100位一流學者中,有50位是日本學者,其余50個名額,大陸、港臺、韓國、新加坡、歐美等地一起分。

在19、20世紀的日本學者心目中,一手承起乾嘉學風的他們,才是中國學術的正統繼承人。大家是否記得?當時最珍視章太炎、陳寅恪、黃侃、錢鍾書等出類拔萃的民國學者的,幾乎都是日本學者。

京都大學的著名學者吉川幸次郎,在形容當時日本的“中國學”研究時,他說:“我們日本學者研究中國,大多是抱著中國人做不到的標準去做的。”從整體上說,20世紀的“中國學”研究,沒有哪一國的學者,對文獻、解讀的考究能達到日本學者那么錙銖必較,不計成本。

學術人才的培養,動輒幾十年。對于博士導師而言,學術抱負的產生,本該是在碩士階段——甚至之前——就應該完成的任務。這位人大的教授說:“你研究自己國家的知識,獲得了‘代表國內前沿水平’的評價,當下一句是‘再找找日本學者的研究’時,那種心酸和悲涼,一般人根本體會不了。”

一位即將接棒的博士生,我能不看重你的學術抱負嗎?

文章來自于:思想火炬

微刊發布:每周日晚發布最新一期《微享周刊》,敬請留意微信提醒。

查閱往期:回復對應期號(阿拉伯數字)即可獲取相應微刊。如輸入數字【134】,將會收到第134期的內容。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!