緬懷楊絳——追憶“先生”才華馥筆仙的一生(圖)

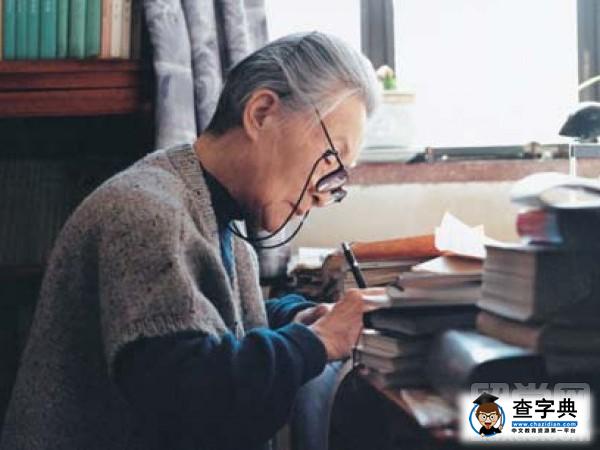

昨日,文學圈像是炸開了鍋。一代文學大師楊絳先生在北京逝世,緬懷楊絳的消息刷遍朋友圈和微博。這位105歲的老人,讓文學界的愛好者很是景仰!下面查字典新聞網小編來追憶“先生”才華馥筆仙的一生。

曾經,錢鍾書給了楊絳一個最高的評價:“最賢的妻,最才的女”。這句評價很貼切,在他們留學時楊絳便擔任著“最賢的妻”和“最才的女”,默默地支持著錢鍾書的學習和生活,自己也在不斷學習。

楊絳先生最精彩的生命始于87歲

2004年,楊先生因病住在醫院里,躺在病床上一直思索一個題目,就是《走到人生邊上》。出院后,她說:“一回家,我立即動筆為這篇文章開了一個頭。從此我好像著了魔,給這個題目纏住了,想不通又甩不開。”“真沒想到我這一輩子,腦袋里全是想不通的問題。這篇短短的小文章,竟費了我整整兩年半的時光。廢稿寫了一大疊,才寫成了四萬多字的‘自問自答’。是我和自己的老、病、忙斗爭中掙扎著寫成的。”

這本書不是干巴巴的思辨,而是穿插了她的很多經歷見聞。書里有蜿蜒曲折又細密的心思,是自言自語,又是敞開思想之門。我自己閱讀這本書的感受,是代入式地,跟著她想。

如果我們把她的人生分為幾段的話,我認為,楊先生87歲以后的生命光華最為絢麗。

楊絳先生談“翻譯的技巧”

楊絳通曉英語、法語、西班牙語,由她翻譯的《唐·吉訶德》被公認為最優秀的翻譯佳作,到2014年已累計發行70多萬冊。

我對自己的翻譯,總覺未臻完善。所以我翻譯的作品雖然不多,失敗的經驗卻不少。由失敗的經驗試談翻譯,就是從經驗中摸索怎樣可以更臻完善。我就把原題改為《翻譯的技巧》。

我暫且撇開理論----理論只在下文所談的經驗里逐漸體現。反正一切翻譯理論的指導思想,無非把原作換一種文字,照模照樣地表達。原文說什么,譯文就說什么;原文怎么說,譯文也怎么說。這是翻譯家一致承認的。至于如何貫穿這個指導思想,卻沒有現成的規律;具體問題只能各別解決。因此談翻譯離不開實例。可是原作的語種不同,不免限止了對這個問題的共同認識;而實例又東鱗西爪,很難組織成為系統。我試圖不引原文而用半成品為例,并盡量把問題組成系統。

緬懷楊絳出國留學的日子

我曾問楊先生:在牛津和巴黎,與錢先生都學西方文學,讀同一方面的書,兩人相互交流嗎?楊先生答:“交流很多,十分相投,除了我讀不懂的哲學和文藝理論書,我們總交流彼此的意見。”又說:“我們文學上的‘交流’是我們友誼的基礎。彼此有心得,交流是樂事、趣事。鍾書不是大詩人,但評論詩與文都專長。他知道我死心眼,愛先讀原著,有了自己的看法,再讀別人的評論或介紹。他讀到好書,知道我會喜歡的,就讓我也讀。”

以上就是查字典新聞網小編對于緬懷楊絳先生做的相關介紹,楊先生是為大家創造精神財富的巨匠,為她的逝去感到悲愴!同時也為我們有這樣的前輩感到榮光!但愿楊先生的精神能在祖國的思想政治文化界發揚光大,后繼有人!

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!