大連理工實現國際首個細胞膜表面張力變化可視化(圖)

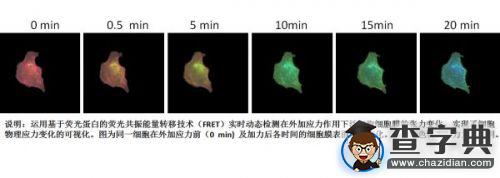

日前,大連理工大學生物醫學工程系劉波團隊及其合作者發展了基于熒光蛋白的熒光共振能量轉移(簡稱FRET)技術,構建熒光蛋白生物探針,發現了細胞在外加機械力作用下發生遷移的直接動力,實現了細胞膜上的表面張力變化與傳遞的可視化,這個發現將長期以來在國際上僅僅是理論上的假設變為現實,這一發現對2008年諾貝爾化學獎得主華裔科學家錢永健的研究,作了進一步的拓展。相關成果已有部分發表在《science reports》上。

在外加機械力作用下,細胞內的蛋白是如何被激活的,被激活的內在動力是什么,是什么因素導致細胞蛋白被激活,一直存在一定爭議。長期以來,科學家只是假設細胞內存在著機械力的傳遞,但由于缺乏有效的探針,這種力一直沒有得到實驗上的有效驗證,因此到目前為止一直是看不見摸不著的。

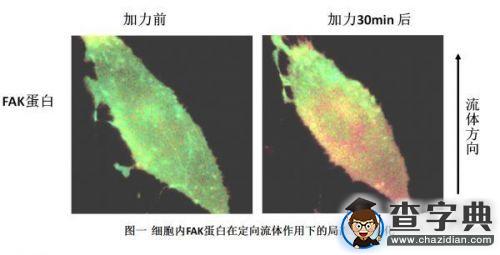

國際上已有幾個實驗室運用FRET技術在此方面開展了研究。劉波研究團隊發現,定向流體作用下血管內皮細胞和腫瘤細胞內的Src、FAK、Rac、RhoGDIa等多種信號蛋白會在細胞上游端或下游端出現局部的激活,這可能就是細胞遷移的直接動力。

最近,劉波研究團隊運用一個精巧的分子彈簧與熒光蛋白對構建了新型的FRET探針,并利用兩條特殊的蛋白鉚釘將該FRET探針鉚定到細胞膜內表面上,通過特殊的熒光顯微鏡觀察細胞的熒光顏色與光強變化,在國際上率先實現了細胞膜上的表面張力變化的可視化。

與劉波研究團隊類似的研究在2010年Nature上有過報道,可以可視化觀察黏著斑蛋白的張力狀態,但劉波研究團隊設計的這個探針更精巧,操控性更好,真正實現較為純粹的細胞膜上力的變化與傳遞的可視化。而且通過選擇不同的蛋白鉚釘將探針固定到不同部位,理論上可以觀察細胞內各個地方的應力機械傳遞。

媒體對此項科研成果的宣傳報道。

劉波教授一直從事細胞的應力機械轉導領域的研究,主要運用熒光蛋白等技術,結合圖像分析方法等,研究細胞在受力狀態下的功能變化。曾主持三項國家自然科學基金面上項目及三項省部級項目,并參與兩項自然科學基金重點項目及十余項面上項目;在國內外發表論文約70余篇,其中包括Nature子刊scientific Reports、以及Cardiovascular Research、Biophysical Journal、Journal of The Royal Society Interface、Annals of Biomedical Engineering等本領域著名雜志。申報兩項發明專利及三項實用新型專利,參與出版專著六本。1995年畢業于華東師范大學生物學專業,2001年獲得第二軍醫大學醫學碩士學位,2007年獲得上海交通大學生物醫學工程博士學位,2008-2010年在美國伊利諾伊大學香檳分校(UIUC)工程學院從事博士后工作。曾在第二軍醫大學擔任講師、上海交通大學擔任副研究員。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!