古文字學者埋頭出土文獻 破解文字背后的文明密碼(圖)

從甲骨文、青銅器銘文到簡牘帛書,古文字學者埋頭于海量的出土文獻

破解文字背后的文明密碼(治學者)

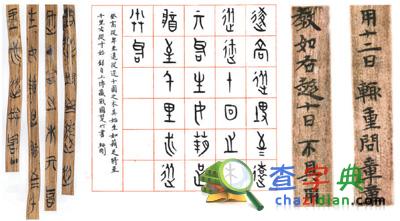

左圖、中圖為上海博物館藏戰國楚竹書(簡稱上博簡)《凡物流形》及其臨本。右圖為郴州蘇仙橋晉簡。

“學習古文字,最重要的是有字感,也就是說對每個字的結構要敏感,如同畫家要對色彩有感覺。”每年的五六月,是高校老師非常繁忙的時節,但首都師范大學教授黃天樹還是抽空趕往濟南,給出土文獻研究培訓班的學員們上課,上午講甲骨文,下午講《說文解字》。

講起課來,黃天樹從來都是心平氣和,即使是對于一些已經十分簡化的漢字,也會畫出它最初的樣子。他一直都不習慣使用幻燈片,覺得要將一個龜板上的卜辭講清楚,得進行許多前后對比,只有幻燈片顯然是不夠的,所以每次外出上課前,都會詢問有沒有黑板——而這也是古文字學者們的共同特點。

從戰國至三國西晉的數十萬枚簡牘,相當于一本本當時年代的百科全書

今年5月至6月,中國文化遺產研究院與山東博物館展開合作,在濟南舉辦了為期約1個月的2015年度出土文獻保護、整理、研究培訓班。除了黃天樹,中國文化遺產研究院研究員胡平生、劉紹剛,清華大學出土文獻研究與保護中心研究員李均明,復旦大學出土文獻與古文字研究中心主任劉釗等都是授課教師。

劉釗的課培訓班學員都很喜歡,他講的是馬王堆帛書中的《相馬經》。乍一聽,題目甚為生僻,可是學員一聽便會上癮——“我們都知道馬踏飛燕。但是研讀《相馬經》會知道,那時人們說的好馬,一等逮鹿,二等逮麋,三等可以襲烏,就是說好的馬是可以襲擊烏鴉的。所以馬踏的不是飛燕。”

下了課,聽一聽這些學者聚在一起時的聊天,也會覺得很有意思。他們會說,銀雀山漢簡,主要是兵書,墓主顯然是位軍事家。清華簡的主人,有可能是位歷史學家,喜歡歷史書籍。而郭店那批簡的主人有可能是一位老師。也不知下一次會碰到怎樣的一位墓主。對于他們來說,文字符號的背后是文明的密碼。20世紀以來的百余年中,我國僅古代簡牘的出土總量已達數十萬枚之多,所涵蓋范圍從戰國至三國西晉。2002年在湘西土家族苗族自治州龍山縣的里耶古城遺址一號井出土了3.8萬余枚簡牘,相當于打開了一本秦代的百科全書。

山東博物館自然不會浪費這個好機會,利用周末做了4期齊魯文博講壇。劉釗的演講題目是《中國古代的軍事軟技術——兵陰陽》,他從黃帝戰蚩尤以及諸葛亮借東風等傳說和故事講起,自然地進入到出土文獻和傳世典籍的對比中。比如《易經》中的“師出以律”,一直以來“律”多解釋為紀律,實際上從青銅器銘文、銀雀山漢簡等各種出土文獻來看,“律”應該是音律,當時占卜師會從聽到的不同聲音來判斷是否可以出兵,而“宮商角徵羽”對于軍隊來說意味著不同的吉兇征兆。

山東博物館的衛松濤是培訓班學員之一,“從甲骨文、青銅器銘文到簡牘帛書,從戰國簡到秦簡漢簡,從璽印到石刻,還有出土文獻的保護等,這次來上課的都是頂尖專家,我們有機會學習了解出土文獻和古文字研究領域的現狀。”

竹簡散亂、帛書殘損,整理釋讀往往窮年累月,耗時甚巨

出土文獻資料的整理工作很辛苦,也是大多數基層博物館館員每天必須做的功課,自然是授課的重點。李均明正在參與清華簡的釋讀、研究,1975年畢業于北京大學古典文獻專業的他,還在上學時就參加了臨沂銀雀山漢墓竹簡的整理,后來又相繼參加了云夢睡虎地秦簡、江陵張家山漢墓竹簡、長沙走馬樓簡牘的整理工作,從他手里過的竹簡已有數萬枚。

“以共有2388枚的清華簡為例,首先要除霉清洗,依次編號后進行各種科學檢測,包括碳14、木質的分析,最后要妥帖地放在無菌的水里。當時確定的保護方案是緩脫水、快照相,然后把數碼照片放到投影儀上,逐支進行通讀,除了看正面還要看反面。竹簡早就亂了散了,不通讀一遍,就很難了解它的全部內容。徹底讀一遍,至少3個月的時間,才會有一個初步的概括。”李均明說,從2010年出版第一輯至今,整理進程還不到一半,以后的釋讀難度還會不斷增大。

2014年,學術界最為矚目的是《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》的出版。上世紀70年代,當時還不到40歲的古文字學家裘錫圭就曾與老一輩學者一起,進行了初次整理,后來馬王堆漢墓簡帛文獻的整理工作一度停滯。如今40年過去了,裘錫圭先生已年近八旬,《集成》才出版,其中艱辛可想而知。

劉釗是《集成》的整理者之一,“由于各種技術原因,在地下沉睡了兩千年的馬王堆帛書殘損嚴重,有些小碎片比小指頭還小,發現哪一頁有空缺,就要到碎片里找相應的圖紙,猶如高級拼圖游戲。由于長期浸水,粘連在一起的帛書,字跡向上、向下或透過帛向上或向下沾染浸潤,產生了倒印文、反印文、滲印文等現象。《相馬經》是最典型的,通過反印文認出不少字和拼上不少碎片。”

“無冥冥之志者無昭昭之明,無惛惛之事者無赫赫之功。”這句話出自荀子《勸學》,大體意思是說沒有精誠專一的志向和埋首苦干,就不會有顯著的功績。這句話,被放在古文字研究者經營的微信公號“古文字微刊”的下面,或許正代表了他們的治學態度。

現在是出土文獻和古文字研究的黃金時代,學問也變得更加開放

“所有的研究才剛剛開始。正如李學勤先生所言,就簡帛佚籍的研究而言,不限于利用已有的簡帛釋文去談學術史,而是要把考古學古文字學的研究方法,與文獻學歷史學真正融合在一起。一方面以學術史已有的成果去考察衡量新發現的佚籍,另一方面則以考古學的知識和方法來整理研究簡帛,同傳世文獻對比參照,從而推進學術史研究的發展。所以現在我們的工作并不僅僅是當一個說文解字者,多認得多少字,大家更看重的是它對學術史的影響。”中國人民大學歷史學院教授孫家洲說。

現在應該是出土文獻和古文字研究的黃金時代,胡平生說,既有李學勤、裘錫圭這樣的大家,北京大學、吉林大學、中山大學、武漢大學等高校的中青年研究力量也已形成規模。而由11所高校和科研機構共同建立的出土文獻與中國古代文明協同創新中心,更是聚集了國內最優秀的“說文解字”者。“作為一個古文字工作者,我們現在非常知足,這些年出土的文獻夠大家幾代人研究上百年都不止。”胡平生說。

“夏禮,吾能言之,杞不足征也;殷禮,吾能言之,宋不足征也。文獻不足故也。足,則吾能征之矣。”早在孔子生活的年代,圣人便有此感嘆。現在,正是依靠古文字學者們窮年累月地鉆研,才能不斷將那些出土文獻所承載的歷史信息,呈現在我們的眼前。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!