英媒2012:海外生存之惑-中文篇

學校名稱:英國倫敦大學亞非學院 School of Oriental and African Studies 所在位置:英國,London學校設置類型:創建時間:1916年學歷:本科 專科 研究生 網絡課程 預科 學校性質:學生人數:4525人院校地址:8359

思鄉的情緒卻若有似無的縈繞心頭,對語言的思念便是一個最直接的佐證。

有位老友,經常在下班回家的車上打電話給我,火車上手機信號不好,電話老斷,我常抱怨:“你能不能找個信號好的地方打給我啊?” 她說:"親愛的,信號好的時候我就沒時間了。我就想跟你說說普通話嘛。"

發酵的情感

或許我們會有同感,在國外呆得不長不短,思鄉的情緒卻若有似無的縈繞心頭,對語言的思念便是一個最直接的佐證。

有幾個行業內的朋友,大家常常碰頭,交流有無,時事新聞,彼此心得,聚在一起勞勞瞌,非常痛快。另有三五好友,常會相約于查令閣中文圖書館 ,或者倫敦大學亞非學院,撈幾本中文書看。雖然書不新,也談不上當下最暢銷的,老的書,中文字,找找中文閱讀的感覺。偶爾也會成群結隊去卡拉OK,歌是老歌,調是老調,不變的是開懷。有時候僅僅只看那些MTV畫面,雖然已經過時,卻是懷舊動人。還有一行行簡繁體字,看起來多么親切。卡拉OK,不是吼出來的高音,卻是在音樂、文字、熒幕共同營造下,催生出的熟悉感回味調,在心頭輕吟淺唱。--偶爾唱唱,有益健康。

出門在外,看到人群堆里有個中國面孔,大多也很快就會熟絡起來。他鄉遇老鄉,哪管那么多,扯開了再說,于是旁若無人的攀談起來。一樣的語言,相似的口音,輕易就把兩個陌生人拉得很近:你來自哪里,來英國多少年了,工作婚否等等,一一談開,越說越近。當然,不排除有些老鄉并不認你這個老鄉,他們或許故作矜持、禮貌的朝你點點頭,然后脫口而出流利的英文,和身旁的老外聊開了去,連個excuse me都舍不得拋個你。更有甚者,眼神都不會飄過你熱切的臉龐,直接把東方面孔忽略---這個時候不要心生憤憤,人在海外奔波都不容易,理解一下別人的處境吧。

出國時信誓旦旦要苦練英文的,沒想到,英文不敢說已經流利地道,對中文的思念卻暗地里悄悄滋長,縈于心頭,難以抹去。思鄉這回事,語言大概是最直接的一個出口,學者說語言是文化的載體,用在老百姓身上就是“幾天不說中文,想得慌”。你有這樣的感受么?因為想念,所以開聊。于是規律性的,某個時段是和國內朋友,親人暢聊的時候。QQ上線,互問近況,電話響起,沒完沒了。

中文,中文

如果你去過倫敦書展,或者去過一些中文學校,看到一摞摞成堆的漢語教材,比如快樂漢語,漢語900句,中文實用會話,等等,你肯定心里很痛快:總算有今天!想當年咱們一個個啃英文,成堆成堆買英文書的時候,不也是這樣的情形么?看著老外坑哧吭哧卷舌,學聲調,發音,模樣極其可愛,但是那個費勁程度不亞于我們當年憋紅了臉學音標,背單詞。風水輪流轉啊,也不到30年,這個語言趨勢又倒過來了!

于是很多人做起了漢語老師,如同當年紛紛涌入中國的英語老師一樣,漢語教育的需求日漸看漲。教中文,也如同把自己的語言文化知識重新回爐一樣,溫故而知新,兒時學習大多是迫于教育升學壓力,估計談不上求知若渴的程度,如今再回爐,卻總有新的發現,比如那些成語,典故,歷史故事,文化節慶淵源,在重新講給老外的時候,自己也油然而生愉悅,一種老知識新談的愉悅,一種把擱置的舊物重新找出來,撣撣塵,安放,居然散發異樣光彩的愉悅,更多的,好像是為自己找到了文化上的歸屬感而心安,自己的生理身份和語言文化身份再次得到了默契重回。人在海外,各國各群的文化匯集,固然新鮮,新鮮過后,還是自己最本源的最為親切。所謂鄉愁,大概由此而生。

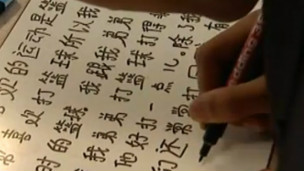

有個朋友說,有時候我會讀些相當酸的文字,風花雪月,文藝泛濫。沒啥,就是讓心里滋養一下。清晨一讀,睡前一閱,哪怕片言只語,也覺得安慰。熱愛文字的人,大概會有同樣感受,橫,撇,豎,捺,方塊字,每個字組在一起,表意表形,很難說西語可以帶給你同樣的共鳴。

因為工作需要,有時候我也要寫寫英文文章,掌握另一種語言確有自如方便處,好奇心使然也會促使你探究它背后的異國文化,也不乏樂趣。然而,相比之下,不可否認,對英文還是會有些距離感和生疏感,和熟練程度無關,而是在內心已然固有的、難以表達的親密度,只給了漢語。這是伴隨著我們出生成長呀呀學語就使用的表達方式,從一筆一畫練習開始的文字,沒有辦法,我們已經太習慣它了。習慣而生出的情感,很難取代和忘記。

不在海外生活,大概體會不到這種對本國語言的熱愛。當很多人羨慕你可以流利使用英文的時候(國內考研,就業,升級,英文是必考科目,很多人對此苦惱不已,包括我們這些漂在海外的人,當年何曾不是苦過?考鴨(雅思),考(4、6)級,誰不是脫幾層皮才熬過來--當然天賦秉異,語言才華超常者除外),你卻開始了對中文的重新排位。

學過,用過,翻過,異國語言自有特色,到最后,還是自己的語言最好,這個已經從出生就給你烙上了的身份標簽,它是和中文聯系在一起的,或許終身不能抹去。

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論,請使用下表:

感謝您閱讀《海外生存之惑-中文篇》,文章來源于BBC,我們為您準備了BBC簡介,請閱讀:英國廣播公司,簡稱BBC,是英國一家由政府資助但獨立運作的公共媒體,長久以來一直被認為是全球最受尊敬的媒體之一。在1955年英國獨立電視臺和1973年英國獨立電臺成立之前,BBC一直是全英國唯一的電視、電臺廣播公司。BBC除了是一家在全球擁有高知名度的媒體,還提供其他各種服務,包括書籍出版、報刊、英語教學、交響樂團和互聯網新聞服務。2011年12月,BBC拍攝的紀錄片《冰凍星球》陷入造假風波,受到觀眾批評。英國廣播公司(British Broadcasting Company),簡稱BBC,成立于19 BBC22年,是英國最大的新聞廣播機構,也是世界最大的新聞廣播機構之一。BBC雖然是接受英國政府財政資助的公營媒體,但其管理卻是由一個獨立于政府以外的12人監管委員會負責,并且通過皇家憲章保障其獨立性。監管委員以公眾利益的信托人的身份管理BBC,他們都是社會上有名望的人士,包括蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭和英格蘭的首長,由英國首相提名,英女皇委任。監管委員會下轄執行委員會,由16個不同部門主管組成,負責BBC日常營運工作,委員會主席為行政總裁,并兼任總編輯。 BBC目前經營8條電視頻道,10條廣播頻道,及直接由英國政府出資經營以43種語言作全球廣播。BBC在新聞界最為人樂道的是其嚴格的要求,所有制作人都要恪守BBC的工作規章:節目制作人準則,該準則對編輯和采訪業務的各方面提出了具 BBC總部體詳細的要求。在BBC建立之前,已經有很多私人公司嘗試在英國做電臺廣播。根據1904年的無線電法案,英國郵政局負責頒發電臺廣播牌照。1919年,由于收到很多軍隊對過多廣播而干擾軍事通訊的投訴,郵政局停止發出牌照。于是,1920年代初期,廣播電臺數量驟減,越來越多人要求成立一個國家廣播電臺。一個由無線電收音機制造商組成的委員會經過幾個月的討論,最終提出一個方案,BBC由此誕生。更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!