記者從北京市高等教育自學考試制度建立30周年紀念大會上獲悉,30年來,北京自考生從最初的2686人累計增加到234萬人,增長870倍,為自考成為全世界最大規模的高等教育形式作出了貢獻。

1977年,間斷11年的高考制度恢復了,少數天之驕子通過了高考獨木橋,步入高等學府的殿堂,而大量上山下鄉的返城知青和城市在職職工卻難以圓夢。1980年,為滿足經濟社會發展對人才的迫切需要和人民群眾接受高等教育的需求,經中央批準,北京市成為開展高等教育自學考試的先行試點省市之一。試點成功后,自學考試在全國各地逐步推廣開來。到1985年,除港、澳、臺地區外,全國各省、自治區、直轄市都開展了高等教育自學考試工作。

不設入學門檻,不設畢業年限,沒有年齡限制,當所有學校的大門關閉時,有一所學校的大門始終敞開著,這就是高等教育自學考試。自考將個人自學、社會助學和國家考試有機結合,具有“開放、靈活、投資少、效益高”的特點,以嚴格的質量管理著稱,為每一個想求知、深造、成才的人提供了學習機會。

沒有一所大學比這所大學學生的年齡跨度大,從十幾歲到幾十歲;也沒有一所大學比這所大學學時長,邊工作邊學習的考生,幾乎將8小時以外多半時間用來學習,有的兩三年、有的歷經十余年拿下專科和本科畢業證書。

30年來,北京自考生人數連年翻番。他們來自360行,懷揣同一個求學夢。上世紀八十年代,考生年齡多在25歲至35歲之間。進入九十年代,報考人數每年以18%到20%的速度增加,報名時的踴躍,使得整個京城都感到擁擠。考生年齡呈兩頭發展趨勢,一頭向低齡化發展,25歲以下的考生占總數的70%;一頭向高齡化延伸,四五十歲以上的考生在增加。報考第二專業的人數迅速增加,其中不乏已戴過學士帽、碩士帽甚至博士帽的莘莘學子。荊華是自考畢業生中最年輕的一位。她13歲參加自學考試英語基礎科的學習,15歲大專畢業,所有專業課程均一次通過。69歲的軍隊離休干部朱老,是年齡最大的自考生。他離休后迷上了法律專業自考,“不為別的,就為了幫家鄉的鄉親們打官司。”

30年來,北京自考秉承“繼承、完善、創新、發展”的理念,以服務首都經濟社會建設、服務考生為宗旨,開考專業從最初的8個,發展到累計186個,涵蓋哲學、經濟學、法學等10大學科門類,先后開考了黨政干部基礎科、計算機應用、護理、小學教育、物流管理等一系列社會急需專業,培養了大批行業急需的人才,受到社會的廣泛認可。與此同時,發展內涵不斷拓展,從單純學歷教育到學歷教育與非學歷教育并重,從高等教育精英化階段、培養高級專門人才為主到高等教育大眾化階段、培養多樣化人才為主,北京自學考試緊跟社會前進步伐,為首都社會經濟發展和人才培養作出了積極貢獻。同時,自學考試先后開展了學歷文憑考試、應用技術類考試等嘗試,為首都民辦教育的發展起到了積極促進作用,培養了大批應用型人才。

30年來,北京自考這所大學為北京經濟建設和社會發展培養、選拔了一大批人才,社會信譽卓著,為建設終身教育體系和學習型社會奠定了堅實的基礎。1984年1月,北京首批中文和英語專業的133人通過自學考試取得了專科畢業證書。1985年7月,首批中文專業14人取得了自學考試本科畢業證書。從1998年起,每年有近萬人通過自學考試取得畢業證書,相當于市屬高校當年畢業生的總和。畢業生中有省部級領導,有各行各業的領軍人物和骨干力量。他們中的優秀代表有北京市國資委原黨委書記張鳳朝,燕京啤酒集團董事長李福成,抗戰紀念館原副館長劉建業,賽特集團原總裁王辛民,北大附中副校長、特級教師張思明等。而更多的自考畢業生默默無聞地在各行各業用所學知識奉獻社會。

在紀念大會上代表234萬自考生發言的大興區學員郭瑋說:“自學考試改變了我的人生命運,使我取得了工作成績,做到了學有所用,增加了生活動力,讓我一步步向上攀登、一步步走向成功。”

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

求助人一個電話解決難題河南省招辦收到千里之外感謝信2018-12-18

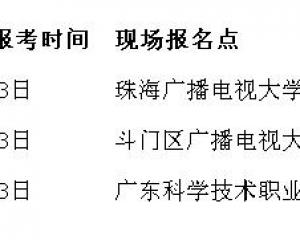

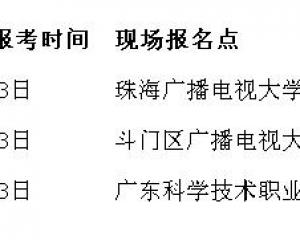

求助人一個電話解決難題河南省招辦收到千里之外感謝信2018-12-18 廣東珠海2017年7月自學考試報名時間安排2018-01-27

廣東珠海2017年7月自學考試報名時間安排2018-01-27 江蘇省教育考試院 我省召開高等教育自學考試主考學校工作會議2018-01-27

江蘇省教育考試院 我省召開高等教育自學考試主考學校工作會議2018-01-27 2017年7月珠海自學考試報名報考安排2018-01-27

2017年7月珠海自學考試報名報考安排2018-01-27 廣東汕頭2017年7月高等教育自學考試報名時間2018-01-27

廣東汕頭2017年7月高等教育自學考試報名時間2018-01-27