2013中國科技論文含金量幾何-中國教育(圖)

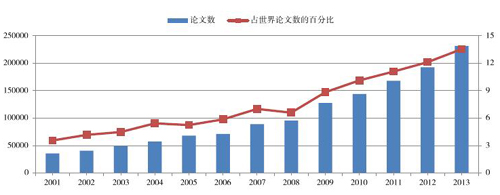

SCI收錄中國科技論文占世界論文總數比例的變化趨勢

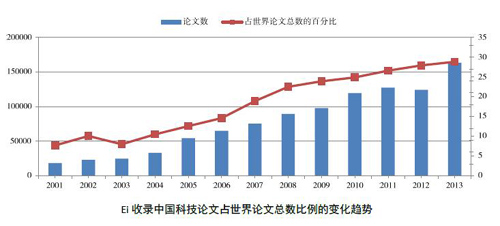

EI收錄中國科技論文占世界論文總數比例的變化趨勢

2013年表現不俗論文產出較多的學科

2013年國際論文論文數高等院校排名比較

■在2013年度以我國作者為第一作者的20.41萬篇論文中,表現不俗的論文為69064篇,占論文總數的33.8%,較2012年上升了7.4個百分點。從這一指標來看,過去一年,我國國際科技論文的質量較上一年度確有提高。

■在2013年度世界“大科學”研究領域,以中國科研人員為第一作者的國際論文數量仍然較少,在中國科研人員參加的所有論文中的占比依然偏低。

■2013年度,世界各學科領域影響因子最高的150種期刊中,中國發表了5119篇高水平論文,遠超出上一年度的4020篇。發表在世界各學科高影響力期刊上的論文,超過80%來自高校。其中,浙江大學、清華大學、上海交通大學、北京大學、復旦大學分別以219篇、203篇、188篇、180篇和146篇躋身前五名。

“中國和巴西的科研與創新水平正在迅速趕上歐盟,這主要表現在專利注冊數量、公共科研支出和尖端科技的學術研究。”這是歐盟委員會在2011年2月1日發布的一份報告中,對以中國為代表的金磚國家科技發展的評價。

日前,中國科學技術信息研究所基于《科學引文索引》、《工程索引》等5大在國際上頗具影響的文獻數據庫發布了2013年度中國科技論文統計結果。數據顯示:2013年度,以我國機構作者為第一作者發表的國際論文共20.41萬篇,發表在各學科最具影響力國際期刊上的論文數量排在世界第2位,其中6.9萬篇論文的被引用次數高于學科均線,即論文發表后的影響超過其所在學科的一般水平。這些表現不俗的論文占論文總數的33.8%,這一比例較2012年度上升了7.4個百分點。

在當今世界科技競爭日趨激烈的背景下,這份統計數據反映出中國科技發展的哪些最新趨勢?中國國際科技論文產出現狀的背后,反映出中國當前怎樣的學術研究力量,變化軌跡與世界科技創新強國相比還存在哪些短板?如何看待這份“成績單”?

中國國際科技論文質量提升幅度加快

論文發表后被引用的情況,一直被國際學術界視作評價一篇論文影響力的重要指標。根據2013年度中國科技論文統計結果,2004年至2014年(截至2014年9月)我國科技人員共發表國際論文136.98萬篇,排在世界第2位,比2013年統計時增加了19.8%,位次保持不變;論文共被引用1037.01萬次,排在世界第4位,比上年度統計時提升了1位。

中國“國際科技論文被引用次數”增速顯著快于其他國家。我國平均每篇論文被引用7.57次,比上年度統計時的6.92次提高了9.4%。這意味著,從縱向比較,2013年9月至2014年9月期間,我國國際科技論文質量有較大幅度的提升。

但是,從橫向來看,本統計年度世界國際科技論文被引用次數的平均值達到11.05次/篇,比上年度統計時的10.69次提高了3.4%。由此可見,雖然我國平均每篇論文被引用次數有所增加,但與世界平均值還存在不小的差距。

如果擴大橫向比較的范圍,中外之間的這種差距則更為明顯。以2004至2014年間發表科技論文累計超過20萬篇以上的16個國家(地區)為參照,若按平均每篇論文被引用次數排序,每篇論文被引用次數大于平均值(11.05次)的國家達到12個,其中瑞士、荷蘭、美國、英國和瑞典的論文篇均被引用次數超過15次,而中國排在第15位,遠遠落后于西方傳統的科技強國。

差距并不意味沒有進步。若把統計年度內的論文被引用次數世界均值劃一條線,將高于均線的論文作為“表現不俗”論文(即論文發表后的影響超過其所在學科的一般水平),依據科學引文索引數據庫(SCI)統計,在2013年度以我國作者為第一作者的20.41萬篇論文中,表現不俗的論文為69064篇,占論文總數的33.8%,較2012年上升了7.4個百分點。從這一指標來看,過去一年,我國國際科技論文的質量較上一年度確有提高。

如果被引用次數處于世界前1%的高被引論文可以作為衡量一個國家國際科技論文水平的話,我們不妨將時間拉長到2004年至2014年的10年段進行國內外比較。根據此次統計數據顯示,2004年至2014年,我國被引用次數處于世界前1%的高被引論文為12279篇,占世界份額的10.4%,雖然與排名前三位的美國、英國和德國62226篇、15614篇和14108篇仍有較大差距,但與自身相比,在入選數量上較2003年至2013年這10年增加了28.9%,進步幅度明顯。

能反映世界科學界最新科學發現和研究動向的熱點論文一直受到國際學術界的高度重視。這些熱點論文往往是在發表后兩年間被引用次數排在各學科前1‰,在一定程度上它被認為是世界科學研究前沿的風向標,并能在未來較長時間內對世界學術研究產生廣泛影響。換句話說,一個國家的國際熱點論文產量在某種意義上,能反映這個國家對于世界前沿科學研究的貢獻度。

在2013年9月至2014年9月的統計年度中,中國國際熱點論文384篇,占世界熱點論文總數的15.7%,較2013年統計時提高了1.4個百分點,排在世界第4位,雖然位次與2013年統計時持平,但熱點論文數增長了10%。同期,美國熱點論文1384篇,占世界熱點論文的56.5%,其次為英國和德國。

若以發表在世界各學科領域影響因子最高的期刊為觀測點,也能清晰反映出中國國際科技論文質量的提升軌跡。2013年度,在世界176個學科領域153種高影響力期刊上發表的57113篇論文中,中國發表的論文有5119篇,占世界的8.9%,排在世界第2位;美國有23331篇,占40.8%。

對于中國來說,發表于國際名刊的論文數排名變化,是在本年度納入統計測度的多項評價指標中進步最為顯著的。《Cell》、《Nature》和《Science》是目前國際公認的三大享有最高學術聲譽的科技期刊。2013年度,上述三種期刊共刊登論文5806篇,雖然總刊載量比2012年度減少183篇,但刊發中國論文226篇,論文數增加了39篇,排在世界第6位,較2012年度上升3位。從橫向來看,美國仍排在首位,刊發論文2535篇。英國和德國位列第二和第三位,法國和加拿大分列第四和第五位。

此外,與中國國際科技論文質量快速提升相同步的是,中國科技期刊的影響力也在迅速提升,進入本學科前列的中國科技期刊數量較上一年度有所增加。根據中國科技論文與引文數據庫(CSTPCD)統計,2013年,我國作者在國內1989種中國科技期刊上共發表論文51.69萬篇。中國科技期刊的質量和影響力指標呈上升趨勢,2013年科技期刊的影響因子平均值為0.523,2002年以來,年均增長率為5.4%;期刊的總被引頻次均值為1180次,2002年以來,年均增長率為14%。

從國際知名學術引文數據庫收錄中國科技期刊種類的角度來看,2013年度,SCI數據庫收錄中國科技期刊139種,比2012年增加4種;EI數據庫收錄中國科技期刊216種;美國《醫學索引》收錄中國科技期刊106種;SSCI收錄中國期刊2種;Scopus收錄中國期刊776種。中國進入SCI的期刊中,2013年度進入本學科領域總被引頻次排名前1/3行列的期刊共有21種,進入影響因子本學科領域排名前1/3的期刊有20種。這些數據既說明中國科技期刊知名度正在提高,也從另一個側面說明中國科技論文的質量正在穩步提升。

科學研究的國際合作趨勢明顯加快

據瑞典諾貝爾獎官方網站消息宣布,諾貝爾化學獎于當地時間10月8日揭曉,獲獎者是來自美國的埃里克·白茲格和威廉姆·艾斯科·莫爾納爾以及來自德國的斯特凡·W·赫爾3位在超分辨率熒光顯微技術領域取得成就的教授。在此前兩天公布的諾貝爾生理學或醫學獎桂冠,由一名英國科學家和兩名挪威科學家共同摘得。這表明,現代科學的重大突破和發展越來越依賴于國際合作。

事實上,當今世界許多尖端領域科學研究也越來越印證了這種規律。英國皇家學會2009年發布的一份名為《知識、網絡與國家:21世紀的全球科研合作》的報告顯示,國際間的科研合作目前正處于逐步上升的趨勢。

該報告稱,目前,所有發表在國際期刊上的文章中,有超過35%是國際間合作的產物,這個數字在過去15年里增加了10%,其中以含有美國科學家在內的國際合作的增長率為最高:以美國科學家為主要作者的合作論文的發表數量,從1996年的約5萬篇上升到2008年的約9.5萬篇——但這只占美國2008年科技論文總量的29%。與之形成對比的是,德國2008年科技論文總量中,有幾乎一半是來自國際合作研究。而同期,中國的國際合作研究雖然也在增加,但并未跟上中國論文總量的增長步伐。中國的國際合作論文在本國論文年產總量中的占比,卻由1996年的18%下降至2008年的15%。

“這是一種逆國際潮流的趨勢。”北京一所重點高校學者陳教授透露:“近幾年,中國科技論文的國際合作比例降低的原因,可能是由中國國內學術評價制度所致。按照國內大多數學術機構的評價標準,如果一篇國際科技論文,中國學者不是第一作者,一般不會被認定為該作者的科研成果。如果這種評價導向不改變,中國國際科技論文的國際合作占比可能還會繼續走低。尤其在當今世界科學研究越來越趨向跨學科、跨領域交叉研究的大背景下,這種不盡合理的評價體系是不利于中國科學研究的。”

近年來,“大科學”研究已成為國際學術界的一個熱點領域。“大科學”研究具有投資強度大、多學科交叉、實驗設備復雜、研究目標宏大等特點,因此“大科學”工程既成為科學技術高度發展的綜合體現,又成為顯示各國科技實力的重要標志。

從國際間合作的“大科學”研究領域來看,目前,我國已通過參與國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃、國際綜合大洋鉆探計劃、全球對地觀測系統等一系列大科學計劃,先后與美、歐、日、俄等主要科技大國開展平等合作,為參與制定國際標準、解決全球性重大問題做出了應有貢獻,并陸續建立了5個國家級國際創新園、33個國家級國際聯合研究中心、222個國際科技合作基地,這些既成為中國開展國際科技合作的重要平臺,也從一個側面說明我國已具備參與國際大科學和大科學合作的能力。

就參與國際科學研究合作的論文產出而言,雖然我國國際合作的論文在科技論文總量中的占比不高,但依然能看出國際合作的趨勢正在明顯加快。據SCI數據庫統計,2013年度收錄的中國論文中,國際合作產生的論文為56076篇,比2012年度增加9330篇,增長了19.0%,至此國際合著論文占我國發表論文總數的24.3%。其中,中國作者為第一作者的國際合著論文有37082篇,占我國全部國際合著論文的66.1%,合作伙伴涉及美國、德國、日本、英國、澳大利亞和加拿大等138個國家(地區);其他國家作者為第一作者、我國作者參與工作的國際合著論文為18994篇,合作伙伴涉及105個國家(地區)。

但值得注意的是,在2013年度世界“大科學”研究領域,以中國科研人員為第一作者的國際論文數量仍然較少,在中國科研人員參加的所有論文中的占比依然偏低。

根據SCI的統計數據,2013年度我國發表的論文中,作者數大于1000、合作機構數大于150個的論文僅有167篇,且中國作者都不是第一作者或通訊作者。作者數超過100人且合作機構數量大于30個的論文有427篇,涉及高能物理、天文與天體物理、儀器儀表、氣象和大氣科學、生命科學和基礎醫學等學科。其中,中國牽頭的僅27篇。在這27篇論文上署名的中國機構有38個,絕大多數是高校,其中,除著名大學外,還有7所師范大學,另有一家公司企業(中廣核)及兩個研究所。這說明,雖然“大科學”研究是國際科學發展的大趨勢,但我國在這方面的綜合實力依然存在明顯“短板”。

部分學科研究躋身世界第一方陣

雖然論文數量、影響力“漲落”對比是每年國際科技論文統計的重點,但各學科論文的產出狀況能在一定程度上反映我國研究機構及學者在某些學科領域研究的優勢和劣勢。那么,過去一年,世界各國學者的研究主要集中在哪些學科領域?中國學者在哪些學科領域的科學研究取得新進展?

根據SCI對國際科技論文學科分布的統計數據,在2013年度發表SCI論文較多的10個學科中,化學有37310篇,臨床醫學有25640篇,物理學有24636篇,生物學有22394篇,材料科學有16348篇,基礎醫學有10244篇,數學有9007篇,地學有6784篇,計算技術有6761篇,電子、通訊與自動控制有6655篇。這意味著化學、臨床醫學等10個學科是當前世界各國學者開展科學研究的主要領域。

從各學科產出論文數量及影響力與世界平均水平的比較來看,我國有16個學科論文被引用次數進入世界前10位,比上一年度統計時又增加1個。其中,化學、計算機科學、工程技術、材料科學、數學等5個領域論文的被引用次數排名世界第2位;農業科學和物理學排在世界第3位;被引用次數排名進入世界前5位的,還有環境與生態學、地學、藥學與毒物學。與2013年統計時相比,有7個學科領域的論文被引用頻次排位有所上升,其中躍升3位的是臨床醫學。這說明,我國學者在化學、計算機科學、工程技術、材料科學、數學等領域的研究水平已躋身世界學術研究的第一方陣,具有較明顯的學術優勢。

依據目前全球規模最大的文摘和引文數據庫Scopus(該數據庫涵蓋由5000多家出版商出版發行的物質科學、生命科學、衛生保健科學、社會科學等方面的2.1萬多種科技文獻)2013年度收錄中國論文的領域分布統計數據,Scopus2013年收錄的中國期刊論文數量較多的學科是工程,共超過15萬篇論文;論文數量超過5萬篇的學科,還有物理學和天文學、材料科學機械工程、醫學等3個學科。這些數據表明工程、物理、天文、材料科學機械工程和醫學是我國學者研究的興奮點。

從CPCI-S數據庫(《科技會議錄引文索引》)2013年收錄世界重要會議論文的情況來看,2013年共收錄全世界的36.88萬篇論文中,中國作者論文5.08萬篇,比2012年減少了34.4%,占世界的13.8%,排在世界第2位。2013年,中國科技人員共參加在67個國家和地區召開的1298個國際會議,發表國際會議論文最多的主要集中在10大學科領域:電子、通訊與自動控制、材料科學、計算技術、機械工程、能源科學技術、土木建筑、物理、臨床醫學、環境科學和化學。

通過對上述三大數據庫的分析,我們不難發現,工程、物理、材料科學機械工程、化學和醫學、計算科學是中國學者當前研究的熱點領域。這與國際學術界的研究熱點基本吻合。

但同時我們也應當看到,我國學者除了在幾個“單項”領域的研究突破較快外,像免疫學、心理學、微生物學、社會科學等領域的研究仍然力量不足。這與2011年、2012年統計時的總體狀況基本相似,說明中國科學研究的“偏科”現象依然存在。

高校仍是國際科技論文產出“大戶”

與2011年度和2012年度中國表現不俗的國際科技論文超過80%由高校貢獻這一比例相似,2013年的統計數據也印證了高校依然是中國科技論文的產出“大戶”。

根據本年度發布的統計結果,在2013年以我國機構作者為第一作者發表的20.41萬篇國際論文中,82.77%產自高校,略低于2012統計年度83.3%的占比;在本年度產出的69064篇表現不俗的論文中,82.7%出自高校,略高于2012統計年度81.8%的占比。這說明,過去一年,我國高校雖然論文數量有所減少,但論文質量有所提高。

2013年度,世界各學科領域影響因子最高的150種期刊中,中國發表了5119篇高水平論文,遠超出上一年度的4020篇。發表在世界各學科高影響力期刊上的論文,超過80%來自高校。其中,浙江大學、清華大學、上海交通大學、北京大學、復旦大學分別以219篇、203篇、188篇、180篇和146篇躋身前五名。

專利是技術創新和科學技術發明的產物,發明專利的數量和質量可以反映一個國家或機構的創新能力。盡管高校是中國國際科技論文產量的貢獻大戶,但是,中國高校的成果轉化率低也是不爭的事實。

根據中國科學技術信息研究所援引經合組織2014年的數據顯示,2012年中國發明人擁有的三方專利數為998項,僅占世界的2.3%,與上年度統計時一樣,仍排在第7位。而據中國科學技術信息研究所援引《德溫特世界專利索引數據庫》(DWPI)的數據顯示,2013年,中國名下獲得的授權發明專利共21.91萬件,其中中國機構(不含國外駐華機構)獲得授權發明專利149897件,約占68.4%,比2012年增加5.9%。

從獲得授權的發明專利的機構類型看,2000年至2013年度,中國高校共獲得15.87萬件授權發明專利,僅占中國獲得授權發明專利數量的21.65%;研究機構共獲得6.2萬件授權發明專利,占總數的8.46%;公司共獲得19.22萬件授權發明專利,占總數的26.23%。2000年度至2013年度,中國高校平均每年獲得1.13萬件授權發明專利,研究機構平均每年獲得0.44萬件,公司企業平均每年獲得5.24萬件授權發明專利。這說明,在中國的國家科技創新體系中,高校在科研成果轉化為現實生產力方面所存在的“短板”是顯而易見的。如何搭建平臺促進大量科研成果轉化,將是今后中國高校推進教育改革、服務經濟社會發展需要努力的重要方向。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!