諾貝爾獎反思:中國大學里基礎學科坐冷板凳 -中國教育(圖)

10月7日,2014年諾貝爾物理學獎揭曉,獲獎者為日美科學家,華裔科學家則無緣獲獎。國人失望之余,再次將關注焦點放在了國內大學的基礎學科狀況上。不少人指出,在如今的大學里,經濟、金融、管理類專業受到熱捧,理學等基礎學科卻坐上了冷板凳。

我國大學學科一般分為13大類,包括哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學和軍事學。經管專業分為經濟學和管理學兩個大類,兩大學科所涉領域雖有所不同,但都與國民經濟運行緊密相關。理學則為相對基礎的自然科學學科,包含數學、物理學、天文學、地質學等理論研究專業。

記者查閱了教育部公布的1998年—2012年本科、研究生各學科學生的分布情況,對比了經管專業和理學專業在招生人數上的變化后發現,在大學擴招的背景下,經管專業學生和理學專業學生規模均有所擴大,但經管專業招生規模增長速度明顯快于理學的增長速度。15年間,經管專業本科、研究生招生規模均擴大了10倍,理學專業本科和研究生均僅增長4倍,遠低于本科和研究生總體招生數6倍和8倍的增長規模。

從每年經管專業、理學專業招生規模變化這一縱向指標來看,1998年高校擴招之前,全國本科經管專業和理學專業的招生規模均在10萬人以內,1999年,隨著教育部《面向21世紀教育振興行動計劃》的出臺,經管專業和理學專業招生規模的擴張進入快車道。經管專業招生人數的增長尤為強勁,15年間始終高于招生總人數的增長速度,2001年增長率更是達到了驚人的55.23%。

理學專業招生規模的增長速度則相對緩慢,2002年之后,全國本科理學專業招生人數的增速一直低于招生總人數,甚至在2011年出現了負增長,為-1.00%。2012年,本科總體招生規模約為1998年的6倍,經管專業則為10倍,理學僅增長了4倍。

在研究生階段,經管專業的招生規模起伏較大,總體增幅明顯。增長最快的2001年和2011年,增幅分別達到85.78%和78.99%。但2009年和2010年招生規模則出現較大下滑,分別為-18.37%和-7.09%。

相比之下,理學專業招生規模的變化情況則較為平穩,增幅最大的僅為2000年的34.33%,其他年份則一直保持在30%以下。2010-2012年,研究生理學專業招生人數出現持續負增長,分別為-1.50%、-1.20%、-6.15%。2012年研究生總體招生規模比1998年增長了8倍,經管專業則增長了10倍,理學僅為4倍。

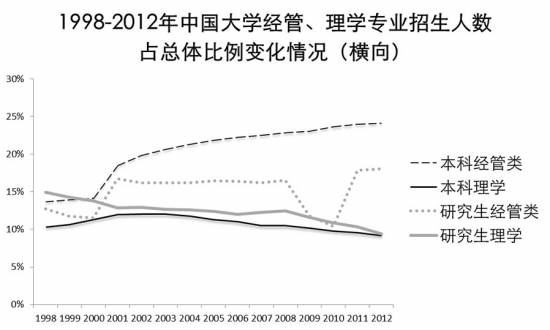

從每年經管專業、理學專業占當年招生總數比例這一橫向指標來看,出現了經管專業招生比重不斷擴大、理學專業不斷縮小的趨勢,更體現了經管熱、理學冷的特點。

1998年,經管專業大學本科招生人數為89481名,占招生總人數的13.70%,理學專業招生67623名,占比10.35%,兩者比例僅相差3%。隨后的15年,經管專業招生比重一直上升,于2012年達到903068人,占全國招生總人數的24.14%。理學專業招生人數占比在1998年-2002年小幅增加之后,連續十年不斷減少,到2012年,招生人數僅占全國招生總人數的9.21%,低于1998年的水平。2012年本科經管專業招生人數已為理學專業招生人數的2.62倍。

研究生階段,經管專業的火爆程度同樣有增無減。經管專業研究生1998年僅招生9216人,占招生總人數的12.71%,低于理學專業14.92%的水平。2001年,經管專業招生規模超過理學專業,之后差距逐漸增大。2012年,經管類研究生招生規模達到104049人,比例為18.08%,理學專業研究生招生數為54138人,所占比重首次低于10%,為9.41%,研究生階段經管專業招生人數為理學專業招生人數的近2倍。

對經管專業的熱衷還體現在各省高考狀元對大學專業的選擇上。據中國校友會網發布的《2014中國高考狀元調查報告》顯示,1977—2013年中國各地區高考狀元中,選擇就讀經濟學專業的高考狀元人數最多,有288人,居榜首;工商管理專業有283人,居第二位。就讀經濟學和工商管理的高考狀元人數遙遙領先于其他專業,合計占高考狀元總數的38.45%。

經管熱不僅停留在大學里,還燒到了社會上。當前,“天價總裁班”頻現。2014年中歐國際工商學院EMBA(高級管理人員工商管理碩士)課程學費為58.8萬元,清華大學經濟管理學院EMBA項目學費為56萬元,復旦大學EMBA項目為59.8萬元。盡管收費不菲,這些課程依然受到熱捧。根據中國科協出版物《中外管理》發布的數據,1991年全國僅9所試點院校開設EMBA課程,到2010年,236所院校獲批,擴張了26倍。1991年僅94人入學,2010年超過3.6萬人入學,增加了383倍。

我國大學的“重商主義”儼然成為一種潮流,清華大學生命科學院院長施一公對此提出了擔心:“當你以就業、掙錢為價值觀的時候,我覺得這樣的教育很失敗。連我培養的最好的學生都說,‘老板,我畢業后想去金融公司。’如果所有的精英都往就業方向走的話,我認為這樣的國家會出問題。”

北京大學生命科學學院前院長饒毅指出,2049年中國本土應該出十幾個諾貝爾獎,否則35年后的中國可能不及今年的日本。如何在經濟增速放緩的今天,加大對基礎科學的重視,從而為國家的發展提供更為強勁的科技動力,恐怕是我國高校的決策者們需要慎重思考的問題。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!