如何解答孩子對死亡的疑問?-中國教育(圖)

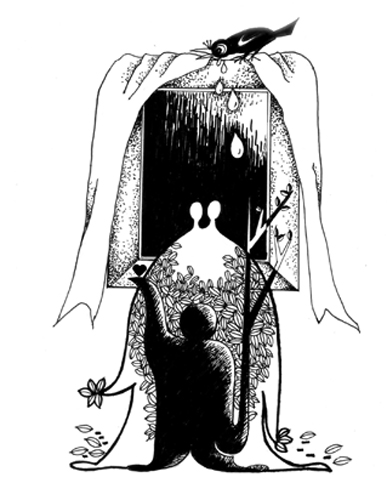

禹天建/繪

■孩子問父母的所有問題中,有兩個最難回答:一個是性,一個是死亡。

■人的一生也許遇不到地震或者空難,但痛失至親好友卻是生活的一部分。

■美國兒童教育學家羅夫斯認為,如果孩子能在開誠布公談論死亡的環境下長大,那么他對死亡會有較好的理解,不至于太害怕。

近來馬航失聯事件一直牽動著人心,清明節又要到了,這段時間,每個家庭或多或少地都會碰到與死亡有關的話題。爺爺去天堂什么時候回來?別人都有姥姥為什么我沒有?人早晚都要死,現在死是不是更好……當孩子這樣提問時,你是回避、欺騙,還是坦誠面對?如何跟孩子談論死亡,家長的態度和認知非常重要,同時需要學習一些正確的方法和技巧。

正面回答,不同年齡階段需要不同方式

心理學專家認為,3歲以前的孩子對死亡還沒有明確的概念,4到6歲左右則知道人死了就不能吃、不能動,但會認為死亡是可逆的,死去的人還會回來;從六七歲起,孩子就已經有了一些死亡的概念;到10來歲的時候,孩子對于死亡就基本會有一個比較全面的認識和理解。

北京市海淀區的心理咨詢教師初晴認為,死亡教育在西方是小學就會開設的課程,但在中國卻極度缺乏。通常我們認為死亡是人生的最后一站,人的生命完全局限在現今世界里,對死亡的恐懼卻始終存在心里,不同年齡段的孩子有不同的恐懼和疑問,需要不同的答復。

初晴說,一般來說,孩子第一次主動發問死亡問題是4到5歲之間,這時他們并不太懂這個詞匯的含義,有可能把醫院當作死的歸宿,或者認為骨灰盒就是死的意思。當孩子提到死亡話題時,家長一定要認真傾聽孩子的問題,簡單明了地正面回答,只要滿足了孩子想知道的那一點就可以結束談話。家長可以借助寵物死亡的契機,借助有相關情節的電影電視、繪本作為談話的載體,可以用反問的方法,如“你說呢?”“你認為人死了去哪里呢?”“你認為天堂什么樣呢?”還可以通過孩子能懂的事例,比如花開花落,樹葉枯榮,落花落葉化成泥土滋養生命,讓孩子明白死亡是一個自然規律。

初晴強調說,正面回答,就是不要把死亡焦慮傳遞和強化給孩子。當孩子開始詢問死亡、思考死亡的時候,不要否定孩子的感覺,如果父母感到焦慮不安,這種恐懼與焦慮的情緒就會傳遞給孩子。所以家長首先要直面和調整好自己內心的情緒體驗,營造一個接納、安全、寬松的談話環境,家長表現得越自然、越接納,孩子也就越容易接受。

謊言隱瞞、過于美化都是誤區

“死亡是孩子成長過程中的人生必修課,否認或逃避只會引起孩子不恰當的想像。只有正確地理解了死亡,才能學會尊重生命。”廣州心靈之旅心理咨詢中心主任李永華說:“要避免將兩種極端的態度傳達給孩子,一種是對死亡的極度恐懼,一種是不用怕死。”

李永華說,有的老人喜歡說“你真氣死我了”、“你不聽話我就打死你”之類的話,或者用鬼神來嚇唬孩子,容易使孩子經常處于恐懼的情緒中,老人去世時,孩子容易誤以為是被自己氣死的,會產生心理陰影。

可以用善意的謊言對孩子隱瞞親人去世的事實嗎?山東省滕州市界河鎮徐營小學的劉勇老師說,自己班里有個留守兒童牛牛,幾年不見的父親回家時牛牛都不認識父親了,但還是高興地跟別人說:我也有爸爸了!沒多久牛牛的爸爸因病去世,村里所有的人都不愿意讓牛牛再次成為沒有爸爸的孩子,于是統一口徑:你爸爸去廣東打工了!“現在這樣騙他,以后怎么跟孩子說呢?”劉勇很困惑。

用童話的方式讓孩子轉移注意力呢?安徽省亳州市譙城區烈軍屬子弟小學的許保明老師認為,孩子們經常看的動畫片、小人書里關于死亡的話題層出不窮,生活中也常看見送葬的隊伍吹吹打打的陣式。有的大人跟孩子說人死了就到天上變成星星,有的說人死了,就是不能說話,不能吃飯,不能玩,不能見爸爸媽媽……什么也見不到了。許保明就曾聽到一個孩子問家長:“那他不是很可憐?”家長回答說:“是啊,很可憐的,所以,我們要健健康康,開開心心,對不對?”

初晴認為,對上小學的孩子再使用隱瞞和含糊不清的美化說法就不合適了。把死亡說得很恐怖、很糾結,或者很美好、很飄渺,都會讓孩子信以為真。如果孩子問:“媽媽,你會死嗎?”家長要正面回答,但最好加上“要很老很老很老才會死”,既不回避問題,又不讓孩子因為親人受到死亡威脅而不安。

作為多年的班主任,貴州省六盤水市四中的顏文老師認為,孩子們喜歡玩手機游戲,游戲里的人物經常可以死去后再活過來重新玩,“我很擔心這會讓孩子們產生死亡是很輕易、很美妙的體驗。”顏文說,經常看到未成年人打架動刀傷人的新聞,也常聽說有的學生被家長批評就以自殺來威脅,是不是這些孩子對死亡沒有概念,沒意識到人死了就再也活不過來了?

向死而生,死亡教育是為了更加珍惜生命

說到死亡話題對生命教育的意義,江蘇省江陰市璜塘實驗小學戴秋飚老師認為,就像海倫·凱勒在《假如給我三天光明》一書中的那句話“事情往往就是這樣,只有失去了的東西,人們才會留戀它,人得了病才會想到健康的幸福”。戴秋飚說,直面親人的亡故,感受失去親人的傷痛,意識到親人對自己的重要性,明白生離死別是不能改變的自然規律,也許在情感上有些讓人難以接受,但能讓孩子感到對生命的敬畏,對人生的眷戀,更有助于孩子珍惜與親人相處的時光,懂得親情的珍貴。

“百善孝為先,親人去世其實也可以是教孩子行孝的契機。”山東省肥城市老城街道百尺小學洪艷老師說自己的爺爺去世時,兒子問“老爺爺為什么要離開我們呢?”洪艷告訴兒子:“每個人老了都要離開這個世界。不然的話,這個地球就滿了,裝不下那么多的人。你看爺爺趁著老爺爺活著的時候,經常給他買好吃的,常常陪著老爺爺,讓老爺爺開心。爸爸不也經常回老家看望老爺爺、讓老爺爺高興嗎?你長大了也要這樣對待我們哦!”洪艷說:“我希望父母對長輩的孝順可以沖淡孩子對死亡的畏懼。”

“人生有兩件事不能等——孝敬老人和教育孩子。”中國青少年研究會家庭教育研究專業委員會會員童家松說,生命其實很脆弱,老人說沒有就沒有了,死亡教育宜早不宜遲,在孩子經歷親友死亡事件之前要有這方面的預備。童家松自己的體驗是和孩子一起閱讀繪本。《問個不停的加斯東》中有一個章節就是“什么是死”,給孩子提供了巧妙而又易懂的解答。童家松說:“兩年前孩子的外公因病去世,孩子當時很傷心,我沒有多說安慰的話,只是和孩子一起重讀《問個不停的加斯東》,孩子逐漸領悟了‘對死去的親人,我們有比傷心哭泣更好的方法去懷念他們’,而且也懂得了,今后要及時向家人表達自己的愛意,當真正的永別來臨的時候,就不會后悔了。”

和童家松一樣,鄭州師院附小的劉雁華老師也是借助《天藍色的彼岸》、《爺爺沒有穿西裝》等繪本給孩子解釋什么是死亡的。劉雁華認為,只有正確地理解死亡,才能更好地活著。談論死亡話題,也是傳授世界觀的最佳時機,應該告訴孩子懂得感恩生命、感謝父母、珍愛生命,在有限的生命里為這個世界創造更大的價值。

“回答孩子對死亡的疑問,還應該和親情、人道、愛生教育和安全教育結合起來。”昆明理工大學社會科學學院研究生命倫理學的教授韓躍紅說:“培養孩子由己及人的悲憫情懷,提醒孩子避開危險環境,告訴孩子如何保護自己,也是死亡教育的重要內容。”

北師大三附中的學生家長張女士說,死亡并非生命的消逝,如果我們能夠通過生活中的事例和孩子坦誠地談論死亡,比如祖先雖然身體死去了,但兒孫的身體里流淌著他們的血液,生命里遺傳著他們的基因,精神中延續著他們的氣質,是否可以教孩子體會到生命的珍貴和尊嚴。(記者 楊詠梅)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!