大數據“導航”學生成長-中國教育(圖)

大數據“導航”學生成長

——上海閔行區的教育管理信息化變革

劉博智 制圖

劉博智 制圖

小虎是上海閔行區某小學四年級的學生。他早晨上學是從哪個校門進的,中午吃了什么,選了那些興趣課,有沒有去圖書館,他喜歡看哪些課外書?這些情況,小虎媽媽從家里的IPTV數字電視中都能看到。如果她打開電腦,登錄學生電子檔案的個人門戶網站,孩子的成長信息更一覽無余。

這一切得益于閔行區教育局依托大數據所進行的數字化校園建設。“只有全面客觀地記錄學生成長軌跡,沉淀和積累多維度的學生成長數據,讓反映學生發展狀態的數據完整顯示出來,才能推進教育質量觀的轉變,引導學生培養模式和教育質量管理方式的科學發展。”閔行區教育局局長王浩說。

閔行區學生電子成長檔案的內容包括身心健康、學業進步、成長體驗、個性技能4個維度,圍繞4個維度,設立了14個一級、38個二級、53個三級數據采集指標。為了搜集數據,學校為每一位學生發了電子學生證,學生日常行為數據將被動態抓取和實時記錄,并能在系統內自動生成各種數據統計圖表,從而讓學生隱性的狀態和需求顯性化,讓家長和老師能夠更直接地看到學生的點滴進步或潛在的問題。

進出校門時,刷一下電子學生證,從學生到校、離校時間就能看出一所學校是否經常延遲下課放學;電子學生證同時又是學生健康卡,每次學生就診的情況都會被錄入數據庫;到圖書館借書時,借書信息也能被記錄下來;參加校運動會的哪些項目,拿到什么名次,參加了哪些興趣課程、社團活動、社會實踐等,只要刷卡都能記錄下來。學校或教育行政部門根據數據分析,就能判斷校運動會的覆蓋面大不大,學校課程的選擇性高不高,學生學習經歷豐富不豐富,與社會接觸機會多不多,然后再有的放矢地推進教育改革。

既是“鞭子”也是“梯子”

閔行區正在進行的數字化教育評價體系探索,對學校來說既是“鞭子”也是“梯子”,在鞭策學校不斷提高辦學水平、促進學生全面發展的同時,也為學校提供了一條可以借鑒依靠的現實路徑。

有了這樣一個數據池,綠色評價體系的建立也就有了依托。“我們不只是用學科分數來記錄學生的變化,而且采集學生的身體素質、校園活動、社會實踐乃至學生閱讀、公益活動等成長信息,讓評價體系更豐富,從而避免了‘只聽樓梯響,不見人下來’,評價體系改革只喊不做的窘況。”上海閔行區教育局信息中心主任張中濤說。

在大數據的支撐下,學生的整體評價體系被分為身心健康、學業進步、個性技能、成長體驗4個部分。學業成績不再是評價學校辦學成果的全部,而是所有指標中的1/4。

在多元化的考核體系下,學校不再僅僅注重學生的學業成績,而是讓學校認識到在促進學生全面發展某些方面的管理“缺位”。

七寶實驗小學每年學生的學業成績都排在前列,然而在其他指標的考核方面卻不盡如人意。比如,從學生成長檔案顯示的數據看,學生的肥胖率偏高,超過閔行區平均水平。這凸顯出學校在學生身體健康成長上關注不足。于是,學校與家長聯動,積極采取干預措施。學校向學生家長發放調查問卷,提供健康飲食指導。學校食堂提供每周食譜以及食物營養成分和熱量指標。體育老師為肥胖學生設計個性化的體育“長作業”,根據學生的年齡特點進行循序漸進的體育鍛煉,經過一學期努力,學生的肥胖率下降,很多家長反映孩子的精神狀態也比以前好多了。

七寶實驗小學還在學生成長數據的分析中發現了課程“漏洞”——藝術類課程和綜合類課程比例比較大而自然類、語言類課程相對薄弱。于是他們重新完善學校課程計劃,增加自然類、語言類、體育類課程,還從校外引入“身邊的大自然”、“機器人進課堂”、“不一樣的通話不一樣的夢”等系列課程,讓學生在多元課程中得到成長。

經過一年的“倒逼”,學校的管理水平得到了提高,家長的滿意度也不斷提升。七寶實驗小學校長吳悅感慨地說:“學生成長數據是一座取之不竭的富礦!”

閔行區正在進行的數字化教育評價體系探索,對學校來說既是“鞭子”也是“梯子”,在鞭策學校不斷提高辦學水平、促進學生全面發展的同時,也為學校提供了一條可以借鑒依靠的現實路徑。閔行區教育局長王浩認為:“我們通過基于客觀數據的科學分析,改變了以往傳統以資料檢查、調查訪談和印象評分為主的教育評價,讓數據告訴學校管理者自己在某些方面的‘缺位’。”

例如,梅隴中學通過電子成長檔案中“校內興趣活動”數據的采集,詳細了解到每位學生參與校本課程的情況,同時也發現學校盡管提供了眾多的課程科目供學生選擇,但是在校本課程系統性規劃和整合上考慮不夠,對學生選擇課程的自主行為缺乏必要的指導。于是學校重新調整校本課程的實施方案,進行三級學程設計,形成了“體驗期、拓展期、社團期”三級體系,有效改變了以前校內活動的無序性。

學生電子檔案采集了學生成長過程中的豐富數據,這些數據的科學使用,對古美學校學生自主管理起到了很大的促進作用。學校這兩年采集的學生自主管理數據,表面上看比較理想,學生自主管理崗位(小學低年級除外)的覆蓋率基本達到100%,但通過進一步分析,學校發現了一個問題,即學生崗位的單一性、固定性,有的學生兩年來始終擔任同一職責的班委干部,缺少崗位的輪換,學生缺少多角色體驗。經過調查訪談后,學校發現學生主動參與意識很強,希望有更多體驗新崗位的機會。針對這一情況,古美學校做了一系列工作,如今在古美校園內,人們常會看到一群穿梭于各班的“學校自管委員會”的學生,指導、督促班級日常管理;校園節日活動,學生們都在忙著主持和策劃;街道、居委會、博物館也到處可見孩子們的身影。

閔行區基于數字化的教育評價體系探索,將重點放在學生的全面發展、教師專業發展、學校特色發展等方面。當十幾張量化的數據統計表擺在教育管理者面前時,精細化管理、績效量化將不再是傳說。上海市教委基教處處長倪閩景告訴記者:“大數據讓閔行在教育評價體系改革的道路上破繭成蝶,在助推學生全面發展的道路上更進一步。”

大數據里的“小數據”

“這種變味的‘大數據’之于最小數據集,就像GDP總量之于人均。總量很漂亮,但是充滿了泡沫。只有人均才能準確地反映真實的狀態。”

“讓教育問題診斷像化驗單一樣清晰明了”,從組建“教育信息化推進辦公室”這支“特種部隊”到現在,這句話幾乎成了張中濤癡奉的圭臬。張中濤告訴記者:“大量的實驗、化驗支撐起了醫療信息化,這些化驗就相當于教育信息化中的評估診斷,它可以把那些教育問題中的抽象發展狀態用數字具象出來,這是醫療信息化騰飛的原因。而這恰恰也是教育信息化所缺乏的,我們的評估報告要像驗血單一樣,要讓農民也看得懂。”

在教育人眼里,教育是感性育成,要在課程、教材、課堂授課等關鍵的教育肌體內注入豐沛的感情。而在張中濤眼中,感性育成固然重要,但是缺少了數據支持,對教育狀態的判斷就成了無源之水,“要讓數據說話,用理性的數據將感性的教育狀態描述出來”。

實際上,這樣的理念并不新鮮,問題的癥結在于,到了教育實踐層面,數據采集就變得欠缺。比如在學生成長數據采集方面,記錄最完整的是學生學業數據,其他數據如學生身心健康、個性特長、成長體驗等往往被忽略,管理者只能從零零星星的學校內部管理系統中,找出學生星星點點的成長記錄,遠不如學業記錄完整、清晰,這讓客觀判斷學生全面發展狀態困難重重,學生全面發展理念落實到實踐層面步履維艱。同樣的問題也發生在教師和學校評價上。

在頂層設計方面,閔行區力求層層密織,用嚴密數據網絡將教育的邊邊角角都覆蓋住。

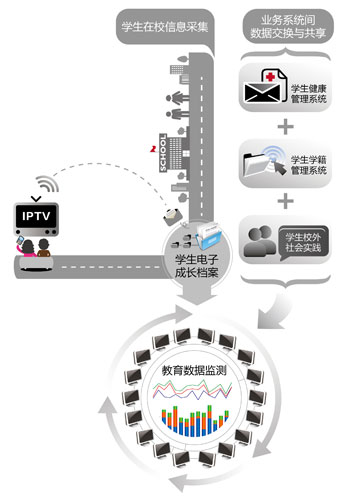

目前在閔行,教育信息采集的渠道有三種:第一,電子學生證的實時采集。比如學生走進校門、中途離校、圖書借閱、走班制課堂、進出特殊場所如閱覽室、實驗室、室內運動場等進行刷卡,學生點到點軌跡,可以一一保存下來。第二,通過開發的閔行區中小學在校信息上報系統,學校統一上報區平臺,并分類納入主題數據庫。第三,通過業務系統間數據交換和共享,比如學生健康管理系統、學生校外社會實踐、學生學籍管理系統的數據,都可以通過數據接口匯集到主體數據庫。

“這里面有一億兩千萬條數據,我們的工作就像盲人摸象,但是如何摸才能摸出‘大象’的形狀,而不是只摸出條‘象腿’,這里面的學問可大了。”指著信息中心大屏幕上滾動的學生信息和學校數據,張中濤說。

用什么標準去衡量這些數據?如何保證這一億兩千萬條數據具有信度和效度?張中濤拋出了一個概念:最小數據集。所謂最小數據集是指通過收集最少的數據,最好地掌握一個研究對象所具有的特點的一套精簡實用的數據指標。應用到教育管理層面,就是用數據去捕捉微觀到每一個學生身上的每一種特質,數據源源匯聚,以此形成對一個學生、一個班級、一個學校、乃至一個地區的教學狀態的描述。簡而言之,最小數據集是大數據的“最小單位”。

在局長王浩眼中,以最小數據集構建起的教育圖景,是關注每一個個體特點和旨趣的,是尊重每一名學生訴求的。教育管理是點對點的。

“比如之前采集各個學校運動會數據時,各學校通過信息上報系統報送數據,以班級和年級為單位報上來的學生參與數據都很漂亮,但是細查才發現,這些沒有學生個人數據的百分比都存在不同程度的水分。”張中濤說,“這種變味的‘大數據’之于最小數據集,就像GDP總量之于人均。總量很漂亮,但是充滿了泡沫。只有人均數值才能準確地反映真實的狀態。”

在最小數據集的視野里,運動會的數據以每個學生為單位,他參報的項目獲得的名次和成績都被收集起來,一方面用作整體統計,一方面直接記入學生電子成長檔案,作為學生評價的依據。張中濤說:“以學生為單位的數據采集增加了造假的成本,也很好地保證了數據的信度。”

大數據積累起來,如何反哺教育管理改革?王浩介紹,通過數據的專業解析和深層挖掘,找到教育當中一些潛在的問題。或者說,已經發現的一些教育問題,通過數據的佐證,可以看出這個問題的癥結在什么地方。這是數據改進和應用的問題。比如目前閔行區已經開發試用教育資金管理軟件,每一筆資金、預算花下來,都可以形成一個數據,比如學生在科技教育方面花了多少錢?成效如何?和學生科技普及教育的整體水平到底是怎樣的關系?等一年下來所有的資金結算以后,從實時產生的數據中可以看出,資金是不是管好了,錢有沒有花在該花的地方。

“唐吉訶德”的三座風車

“閔行教育信息化推進辦公室”這支“秘密部隊”時常自比“唐吉訶德”,他們要面對的風車是傳統教育模式下培養出的強大的慣性。

發展和勃興于工業化時代的傳統教育和學校模式,映射了工業化集中物流的經濟批量模式:鈴聲、班級、標準化的課堂、統一的教材、按照時間編排的流水線場景。

“對于傳統教育來說,教育信息化不啻于一場革命。”張中濤說:“傳統的標準化的教育,是將智力水平、性格、秉性各異的學生放在一個模子里,削足適履地生產標準化人才。這樣語境下的教學管理對個體的關注往往是缺位的。基于大數據的教育管理應該是關注和尊重差異性的。”

雖然談起教育問題頭頭是道,但是要論“出身”,一直跟理工科打交道的張中濤絲毫沒有教育基因,他之前的兩份工作分別是在核工業和IT企業。現在他卻要感謝這種疏離,讓他擁有了“跳出教育看教育”的視野,用一個局外人的眼光去打量教育。

和他的“出身”一樣,“閔行教育信息化推進辦公室”的出身也不平凡。王浩說:“很多地方教育信息化部門都屬于技術部門,鋪設硬件、處理數據。在閔行,教育信息中心更像是撬動教育管理和評價改革的一支‘秘密部隊’,不僅關注‘器’,更要進行‘道’的思考。”

這支“秘密部隊”時常自比“唐吉訶德”,他們要面對的風車是傳統教育模式下培養出的強大的慣性。

第一座風車是數據管理缺乏頂層統籌。碎片化的數據管理模式,讓作為數據收集部門的各個科室成了“數據孤島”。

當時混亂的數據管理模式,僅從學校名稱和代碼就可窺見一斑,張中濤說:“光是學校名稱和學校代碼,就有4套,有市教委和教育部規定的學校編碼,還有上級部門下發的學校編碼,就像一個人有4張身份證一樣。”這樣無形中增加了管理成本。教育信息中心成立之初,就把矛頭指向了混亂的“番號”。

“為此,我們對8個科室的管理數據進行統籌和整合,他們都怨聲載道,覺得我們吃飽了沒事干找茬。‘統一番號’表面上看起來無關緊要,但其折射出的卻是,不同的業務系統之間,數據管理的方法、流程、定義缺乏統一的規范和標準。就和隨后的改革一樣,這是一場與慣性的戰斗,我們就是要挑整個管理流程的刺。”

每一個業務系統一套標準,缺乏統一的“度量衡”,這樣直接導致在處理近十個業務系統數以億計的龐大數據元時,頂層規劃失靈。

比如學生的健康檔案、成績檔案相對獨立、互不相連,發揮作用非常小。隨之而來要面對的,卻是體量膨脹的教育管理需要,閔行區每年平均增加10所學校,全區400多所中小學、幼兒園,每個學校發展到了什么狀態?傳統只重學業的教育管理方式顯然存在“翹腳”現象,其他方面的數據也是星星點點。“政出多頭”的問題讓學生信息管理難以進行。

要將每一個業務系統身上的“刻度”撥轉,就需要一個獨立的部門進行數據資源的規劃。這是閔行教育中心在成立之初,業務職能獨立于其他部門的原因。

將視野拉向國外。早在1990年美國克萊蒙特大學的Kenneth C. Green教授就提出了“Campus Computing”(校園信息化)這一概念。和歐美國家相比,我國的教育信息化建設落后了至少10年,缺少被大眾所認可的應用模式,大多存在信息孤島、各教學管理應用系統之間信息不能共享、數據難以保證一致等問題。

如果說,碎片化問題的處理牽涉到行政統籌問題,那么教育數據的隱含性、不連貫性和模糊性等先天性特征,則暴露出了一個更為關鍵的問題——教育大數據能否全面地反映教育的方方面面?這是第二座風車。

王浩局長表示,學生學科成績的數據采集相對簡單,但是數據積累過程還有兩大難點,一是學生心理方面、情感方面很難用客觀數據記錄,比如學生的愛國、明理、誠信品質方面。二是學生學習過程中的實時記錄比較難,學生在課堂上的表現實際上直接關系到他的成績,但是學生課堂表現怎樣記錄?

目前閔行區通過研發技術手段,試圖解決這一問題,比如在教室裝上課堂實錄的探頭,它對學生課堂反應進行跟蹤,可看到每一堂課學生的投入度、關注度、積極性、與老師的互動等。

王浩說:“實際上這是非常專業、細膩的分析。通過一堂課不一定能夠把學生的數據非常科學、完整地呈現出來,但如果通過10堂課、20堂課,從這個孩子表現情況的積累,可能可以看出他在課堂上的狀態,可以積累相對比較客觀的數據。”

上海的綠色評價體系將落腳點放在學生全面發展上,全面發展的描述是通過課程和活動的參與度和完成度來反映的。但目前活動和課程的隨意性讓真實反映學生水平的數據采集變得難以為繼。這是第三座風車。

張中濤所率領的團隊曾對閔行區的中小學校本課程做過一次摸排,他們發現,竟有12000門之多,這些課程從1課時到800課時不等,這給數據統計帶來了極大的困難。他說:“這背后折射出的,是整個課程體系的混亂。在上海,拓展性課程和探究性課程的實施原則是校本化,把權力下放到學校固然能提高學校的積極性,但是忽略了一個現實,就是學校沒有能力開發課程。于是,出現了各式各樣的參觀課程。”

對抗這個風車,需要靠教育行政部門的介入,用行政力量去規范課程。張中濤說:“教育改革和教育信息化就像履帶上的兩個滑輪,如果教育本身不改革,信息化便無從談起。”(本報記者 劉博智 宋偉濤)

《中國教育報》2014年3月26日第5版

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!