“與海爭地還讓路,向山要糧山聽遣“

“與海爭地還讓路,向山要糧山聽遣”,這是上個世紀60年代某地大搞圍海造田時的口號。這個口號是多么的豪邁,多么的堅定,多么的不容置疑!就是在這個讓人熱血沸騰的口號的號召下,上萬士兵和大學生用了四年時間開墾出了10多萬平方公里的軍墾農場。但是好景不長,在7年之后的一場臺風不僅吞噬了這片土地,還吞噬了創造和耕耘它的人的生命。

通過這個悲壯的真實的歷史事件我們可以看到,面對海洋,僅僅是有“爭”的精神是不行的,還應該有“讓”的態度。對待包括海洋在內的自然,我們首先應該有一種敬畏感。人類只是自然的一員,是被創造者,是自然規律的服從者。歷史總是驚人的相似,盡管歷史上有如此慘痛的教訓,但是今天的圍海造田的事件卻不比上個世紀少。是什么讓人如此膽大妄為,一個是由于人類太健忘,另一個是我們認為自己的力量已經很強大,已經今非昔比了。

理念、制度、方式“三創新” 實現社會管理“新突破”

加強社會建設,創新社會管理,是改革開放新階段面臨的一個重大戰略問題。創新社會管理,不單是維穩行為、管控行為和部門行為,更重要的是執政行為、人本行為和社會行為。從這個意義上說,創新社會管理事關鞏固黨的執政地位,事關國家長治久安,事關人民安居樂業。

當前,我國的社會管理還面臨諸多問題,重管理輕服務、重指令輕傾聽、重打壓輕疏導等管理理念長期存在,管理體制格局與快速變動的社會結構、日趨復雜化的利益結構和人民的多元化需求還有很多不相適應的地方,社會管理方式方法上還存在簡單粗暴等情況,這些問題容易造成政府與人民群眾之間、外地人與本地居民之間、企業與工人之間等等的深度隔閡,甚至引發重大的群體性事件,不利于社會的穩定。為了構建一個和諧、穩定的社會格局,實現社會管理的制度化和科學化,要從理念、制度、方式上實現創新,突破社會管理的“瓶頸”。

在觀念轉變上做文章,實現理念創新。社會管理的過程,就是不斷解決矛盾的過程,管理理念的變化決定著矛盾化解的質量。在一些社會管理領域,還存在著“被動式管理”、“單向約束”等管理理念。創新社會管理,各級領導干部要從傳統的“整治命令”思維轉變到“寓管理于服務之中”,始終堅持以人為本、執政為民,切實貫徹黨的全心全意為人民服務的根本宗旨,把知民情、解民憂、化民怨、暖民心作為經常性工作,情況掌握在基層、問題解決在基層、矛盾化解在基層、工作推動在基層、感情融洽在基層,使人民群眾經濟上有成就感、政治上有優越感、生活上有歸屬感、精神上有愉悅感、保障上有安全感。

在體制機制上出實招,實現制度創新。制度問題更帶有根本性、全局性、穩定性和長期性。我國社會管理中政府采取“包打天下”、“單打獨斗”的做法,在實際工作中長期存在“各管一段”互不銜接和“共管一段”責任不清等問題,越位、錯位與缺位等現象也時有發生。創新社會管理,要深化對城鄉管理體制、社區管理體制、社會組織管理體制、公共資源投入管理體制的改革,調動一切有利于社會和諧的積極因素,明確各部門、各主體權責,形成“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與”的社會管理新機制。

在手段方法上下功夫,實現方式創新。在社會管理中,有些領導干部還是習慣于運用高壓的“硬”手段,不習慣用溝通協調、道德約束、自律互律的“軟”手段,容易造成干部與群眾之間矛盾的激化,甚至導致群體性事件的出現。創新社會管理,要善于運用群眾路線的工作方式、民主的方式、服務的方式,盡可能通過平等的對話、溝通、協商、協調等辦法,從習慣于事后“滅火”轉變到源頭“防火”,從青睞硬性行政手段轉變到重視運用經濟、文化、行政、道德、科技等綜合手段,解決社會問題,化解社會矛盾。

創新社會管理,是全面建設小康社會的關鍵時期和深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期我國經濟社會的發展要求,也是從黨和國家事業發展全局出發確定的一項重大戰略任務。我們要在觀念轉變上做文章,在體制機制上出實招,在手段方法上下功夫,大膽創新,形成全體人民各盡其能、各得其所而又和諧相處的良好局面。

隨著科技的日新月異,人類的自信心在不停的地膨脹,對自然的敬畏感在日趨減少甚至消失。但是我們很少注意到,以我們現在對的技術和力量,在強大的自然面前顯得是多么的渺小。以日本為例,作為科技在各方面都非常領先的發達國家,為了治理一個污染了10年的小小的瀨戶內海,用了整整30多年的時間。這30年日本投入了大量的財力、物力和人力,犧牲了很多發展的機會。

只知道“爭”不懂得尊敬和謙讓是野蠻和魯莽的,但是這是不是意味著面對海洋的時候我們只能遠觀,只能望洋興嘆呢?歷史上的“爭”失敗了是不是就意味著我們要放棄“爭”的精神,擺出一副“與海無爭”的逍遙態度呢?如果誰這樣認為他就是在對人類發展可能性的否認,是一種消極厭世的缺乏社會責任感和歷史使命感的態度。人類社會要發展,必然要和海洋打交道,在這個過程中難免會出現問題,出現保護與開發的矛盾。面對這些問題和矛盾我們應該有“爭”的精神。不過這里的“爭”不是去爭誰對海洋掠奪得快,掠奪得多,我們應該去爭取認識海洋,了解海洋;應該去爭取找到生態效益、經濟效益和社會效益多贏的開發的海洋發展模式。“爭”是一種積極進取的精神,是我們奮發向前的動力,我們決不能因噎廢食,我們應該繼續發揚“爭”的精神,調整“爭”的內容和方法,以更加科學和理性的方式去“爭”。

在面對海洋的問題上,“讓”與“爭”的關系并不是矛盾的,“讓”是為了“爭”得更多,這真是老子所言的“夫唯不爭,故莫能與爭”;“爭”是為了給讓創造條件,只有“爭”得了才有讓的空間和資本。以荷蘭為例,這個圍海造田面積達到國土面積的五分之一的國家可謂是與海“爭”得最多的國家。但是他們的“爭”不僅沒有造成家毀人亡的慘劇,而且還通過適度的退耕還海維護了海洋周邊地區的生態平衡。荷蘭之所以能夠退耕還海恰恰是因為他們有了圍海造田這個爭的基礎。

面對海洋我們是該“讓”還是該“爭”這是個問題,需要我們以一種求真務實的態度,具體問題具體分析才能把握好讓與爭的辯證關系,從而達到“爭”與“讓”的高度統一。

整體化——解決海洋問題的新思路

一直以來對海洋的開發都是以陸地為依據進行劃分,這是很不科學。海洋有它自己的特點,其中最大一個特點就是海洋的整體性。它不像陸地可以一塊一塊的分開,而是作為一個整體而存在。海洋的這個特點需要我們將海洋作為一個整體來處理。

改革開發以來,為了調動地方的積極性,中央不停地將各種權力下放到地方,尤其是經濟發展方便的權力。對于海洋的開發和治理也不例外。權力的下放確實在很大程度上增加了我們發展的活力,使地方與地方之間形成了相互競爭的格局,成為促使海洋開發的推助器。過猶不及,過度的權力下催生了海洋開發上的“諸侯經濟”:大大小小的港口、電廠、漁場遍地開花。這樣后果不僅僅是造成了大量的重復建設和資源浪費,更為嚴重的使是造成了一些地方之間的惡性競爭,個別地方甚至出現相互拆臺的現象——把自己地區開發的污染轉移到別的地區。

針對這些問題,有關方面提出了“集中集約用海”的思想,把原來分散的海洋經濟區域整合起來,打造一個產業集聚區,最大程度地實現資源優勢互補,在半島地區形成具有核心競爭力的產業集群。這個想法固然是很好,但是要落實這個想法僅僅靠一些宣傳,靠地方政府的自覺是不夠的,必須要解決一個深層次的問題——權力分配的問題。要解決開發的權力配置問題打破地方分散經營海洋局面就要適當的回收權力,對海洋的利用中央應該進行適當的集權。由中央出面根據海域的情況進行整體規劃,將地方政府從規劃與執行者的雙重角色轉變為單純的執行者。

要從整體上利用好海洋,僅僅是靠中央出面制定還規劃是不夠的,對規劃執行情況的監督是必不可少的。當前我們國家治理海洋污染呈現出“群龍鬧海”局面——“海洋部門不上岸,環保部門不下海,管排污的不管治理,管治理的管不了排污”。我們必須對監管部門的職權進行調整,可以考慮由一些部門統一管理海洋的問題,設置專門的機構對海洋進行管理,避免推卸責任的情況,從整體上做好對海洋污染的監管。

在開發和保護海洋的時候還應該考慮到海洋的周邊環境。在這個問題上前不久出提出審議的《海島保護法(草案)

在保護和開發的海洋的過程中,我們一定要有大局意識和戰略眼光,從整體上全面的,綜合的,立體的做好海洋的開發和保護,這樣才能夠達到資源的最優化配置。

海洋的健康

海納百川,有容乃大。一滴水放入大海就不會干涸……。海洋一直以來都是包容的象征,是凈化能力的象征,是永恒的象征。但是如今,這納百川之海納的都是一些污垢卻藏污納垢,被稱為不會干涸之海也在一步一步的減少。曾經蔚藍的海洋現在開始變得渾濁,曾經廣闊的海洋正一步步調變得狹小。

是什么改變了海洋在我們心目中亙古不變的容顏?是什么在破壞了海洋在我們心中的形象?是什么在威脅到我們的海洋的健康?

是人類的貪婪!大海給我們帶來了很多很多,既有可供食用的魚蝦,也有可供欣賞的美景,還有可供遨游的航線……但是我們還想要更多!

是人類的短視!大海并不是不能提供更多給我們,而是需要以它自己的方式循序漸進的地提供給我們,而我們則想在卻想著立即讓大海傾其所有!

是人類的愚昧!我們認為我們掌握的了技術,就可以對大海為所欲為,我們以為大海是對的資源是取之不盡用之不竭的。

誰破壞了自然,自然就會報復誰,人類也不例外。多年的破壞是使海水不再清澈,魚蝦沒有了,美景也沒有了,好的空氣也沒有了;代替它們的是赤潮,海洋物種的減少甚至滅絕,以及海水的惡臭和由此引發的疾病。人類不得不花大力氣開始對海洋進行維護和治理。以靠海吃海帶的日本為例,由于缺乏長遠規劃,早年日本大量填海造地,并大力發展有運力優勢的水泥、鋼鐵、煉油等高污染的行業。這些行業給日本帶來了經濟利益的同時,破壞了海洋的生態。現在日本政府不得不投入巨資治理環境,幾十年的污染需要上百年甚至幾百年的時間治理。日本的教訓告訴了我們什么叫得不償失,什么叫聰明反被聰明誤。

但是我們看到,自以為聰明的還大有人在,我們國內的一些地方正在從走日本的老路,一些沿海的地方仍在大力發展造紙、制革、電鍍等產業。還有一些地方則采取了轉移污染的策略,有的把高污染的產業轉移到農村,有的則轉移到別的地區。這種鴕鳥政策帶來的只會是資源的浪費,地區的沖突,城鄉差距的加大和一如既往的更大更多的污染!

錯誤的發展觀念是危及海洋健康的罪魁禍首。我們只有樹立的正確的觀念才能有正確的行動。我們必須樹立科學的發展觀念,牢牢把握住協調和可持續發展的原則,大力調整產業結構,大力改進生產技術,這才是維護海洋健康的根本之道。

海洋是一面鏡子,你要對她笑她也對你笑,你只是想占有她,掠奪她,她就拋棄你,報復你。讓我們拋開貪婪自私和狹隘的態度,以奉獻共享和包容的態度面對海洋。請相信,我們給海洋一個今天,海洋一定會還我們一個明天!

“后天”的拷問

——從哥本哈根會議談起

據統計,上個世紀是近千年來最暖的100年,而最近30年又是其中最暖的30年。正因如此,2009年召開了被喻為“二戰以來最重要國際會議”的哥本哈根氣侯變化會議。盡管在中國等國家的斡旋下勉強達成了一個協議,這個會議還是沒有達到預期的效果。

到現在我們還爭吵不休!到底是什么原因讓人類瀕臨滅絕邊緣還如此執迷不悟?是我們的自私、狹隘與短視!在這個被媒體譽為以“拯球人類”為目標的會議上,我們看到的不是大度,而是狹隘,不是人類的空前團結,而是勾心斗角。

后天的拷問的是人類的合作精神。

擱置爭議,端正態度,積極合作是唯一出路。人類必須清楚一點:面對氣候變暖的問題我們是不可能隔岸觀火、獨善其身的,各國必須精誠合作。科技輸出可以被封鎖,戰火可以因國界被隔絕,甚至瘟疫也可以通過阻斷交通而控制,但是大氣層的流動卻無以阻擋。如果說國家與國家之間在其它領域存在競爭的話,那么在氣候問題上我們就應該只有合作沒有競爭。很多人不是看不到這一點,而是舍不得自己的一點小利益不愿意承認這一點。無論我們是否愿意承認事情都在發生,在這個問題上全球的國家都應該擱置一切紛爭加強合作。

后天拷問的是人類的包容心。

敞開心扉,擯棄私利,包容共享才能實現共贏,開創未來。很多發達國家一邊唱著低碳高調,不顧發展中國家的實際情況要求減排,一邊又向發展中國家推廣他們的價格高昂的新技術以謀取更大的經濟利益。一些發展中國家則一方面大談特談發展空間以獲得更多碳排放權利,一方面要求發達國家給予技術和資金支持。整個會議給人的感覺不像是來一起討論如何拯救人類,如何為地球為子孫萬代承擔責任的,倒是更像是來為自己撈取好處的。以這樣的心態怎么可能去承擔起拯救人類的使命呢?面對全球氣候變暖問題我們要轉變一些傳統觀念。

后天拷問的是人類的擔當意識。

地球存亡,國國責任,人人有責。要強化責任意識。無論是發達國家還是發展中國家,減少碳排放都是義不容辭的責任,我們不應該把精力放在爭論我們應該減多少上面,而是應該將注意力集中在如何減少上面。此外還要突出分享精神。發達國家在新能源技術上走在世界前列,他們應該有分享意識,不應該封鎖技術,而應該低價甚至義務的地推廣技術。發達國家應該端正態度,不要把分享技術動作當作是對發展中國家的一種“恩惠”,而應該把這件事當作自己應盡的義務。全球氣候的變暖走在前列的發達國家是始作俑者,是最大的推手!發達國家應該本著對歷史負責的態度承擔起自己應有的責任。

放棄爭吵共度危機是我們唯一的出路,亡羊補牢為時不晚,今天就開始行動或許還有希望,難道我們真的要得到“后天”才知道后悔嗎?

“后天”的拷問

——對氣候變化的道德考量

科技在不斷進步,人類的生活水平在不斷提高,這些生活水平提高在很大程度上是來自于對能源的大量消耗。自然界通過十幾億年形成的資源,可能被我們在幾十年內開發并消耗殆盡。這些資源的消耗帶來的是最近幾十年全球的氣溫驟升,危及的是人類生存的基礎。

是什么是使人類如此肆無忌憚的地揮霍資源?有人認為是技術落后,還有人覺得是制度問題,有人認為是認識問題……,但是很少很人從倫理道德的角度思考過這個問題。對資源的揮霍和道德有什么關系呢?

對資源的揮霍是是對人倫的破壞。中國文化中尤其注重子嗣的傳承,《孟子

對資源的揮霍是對他人權利的剝奪。人是社會性的動物,我們每個人的行動都可能會對他人造成影響,這樣的影響在環境領域表現得尤其明顯。我在這里心曠神怡開著大馬力汽車馳聘,很可能你就在那里愁眉苦臉對著爛在田間的農作物。對資源的使用已經不單純的是個人的自由的問題,也不是一個有錢沒有錢的經濟問題,而是一個道德的問題。我們很高興的看到:在我國的一些大中城市,低碳一族正在慢慢形成,他們不差錢,但追求一種簡約的低碳生活方式。我們不要小看這種民間的力量,要徹底的解決對資源的揮霍恰恰就是要讓浪費可恥、低碳光榮的觀念深入人心,尤其是那些有能力占有和使用資源的人。

對資源的揮霍是對人類優良品德的挑戰。首先對資源的揮霍是一種不必要的行為,它是一種虛榮,虛榮心的膨脹會使人越來越淺薄,越來越粗俗,使人喪失節制的美德。其次我們歷來就有勤儉節約的優良傳統,這個傳統絕對不應該被看作是貧窮時候的無奈之舉,它和貧富無關,正所謂“富貴不能淫”,節約應該是一個人應有的品格。很多人認為這樣的傳統過時了,并且理直氣壯的說:我們都勤勞同時又節約,生產的產品賣給誰?經濟怎么發展?人民生活水平怎么提高?這是一種很庸俗、膚淺的論調。生活水平的高低和物質利益的多少是沒有必然的關系的,消費也不一定要消費能源。我們讀一本經典的圖書不是消費嗎?坐公交車或者騎自行車去聽一場音樂會一定比不上開著大排量的汽車去兜風更加不幸福嗎?發展經濟不一定要消耗能源,提高生活水平也不一定要消耗能源,我們不能為我們的奢侈找一些自己都不敢認同的借口。

我們不是地球的主人,只是地球的匆匆過客,我們沒有權利去揮霍地球留給全人類甚至全體生物的共同遺產。我們不僅要為子孫留下可供他們生存的資源和環境,還應該為他們樹立道德品行方面的典范,為人類種族的延續盡到我們的責任。

構筑物質時代的“精神家園”

一個社會的發展,既根植于物質基礎,也取決于精神品質。近些年,人們的物質要求得到了滿足,然而許多人卻覺得“心累”。有人為了房子車子,有人希望加薪升職,有人想給孩子一個更好的生活學習環境……人們把名望、地位、金錢當做成功,可只擁有了這些,我們的精神家園卻無處安放,人們找不到精神的安寧港灣。

這一問題的產生,有其深厚的社會背景。經濟、社會發展過快,導致社會相關的軟、硬設施建設都還跟不上如此快速的發展腳步。我們應該清楚地看到,許多地方政府只強調經濟建設,而忽視精神文明建設,道德建設滯后。社會充滿浮躁,社會價值觀迷失,拜金主義泛濫,享樂主義盛行,有的人追求個人利益,事不關己則高高掛起,充滿自私、冷漠,他們失去了原本純潔的靈魂。公民教育流于形式,許多市民在這樣一個物質高速運轉的當下,失去最基本的堅守。

“小悅悅事件”是對人性的考驗。而這一事件中救助小悅悅的陳賢妹,她的義舉善心讓無數人感動。與其說我們贊美陳賢妹,倒不如說是我們對重拾傳統美德的強烈期盼,當每一個人有困難時,都有別人伸出熱情的雙手,讓你感受到社會溫暖。大文豪雨果說:“物質的繁榮我們需要,意識的崇高我們堅持。”“小悅悅事件”警示我們,現代社會建設必須實施“兩手硬”的發展戰略,在加快經濟建設的同時,必須重視精神文明建設,要加快培養現代的社會價值觀和道德規范,營造民主、法制、誠信的現代公民社會,為培養和提升公民意識提供社會的土壤。

構筑“精神家園”需要公眾自己的努力,也需要政府的引導。首先,要解放思想,從傳統的“唯GDP”觀念中解放出來,樹立科學GDP理念。其次,要構建有效GDP統計指標,更多地考慮居民接受文化教育狀況、居民收入增長及分配合理狀況、就業狀況、環境狀況等因素,將地方政府的關注點吸引到改善民生和保護環境上來,做到藏富于民,同時建立起符合科學發展觀的經濟社會綜合評價體系。再次,要加強對公眾價值觀的引導,充分利用媒體制造社會輿論,引導公眾破除“財富就是金錢”,“名望和金錢代表成功”的思想。

與物質發展相比,“精神家園”生長著情感、智慧和力量,寄托著人們對未來的希望,凝聚著社會發展的共識。構筑物質時代的“精神家園”,我們的人民才能獲得安寧和祥和,我們的國家才能擁有持久活力,我們的民族才能贏得世界尊重。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

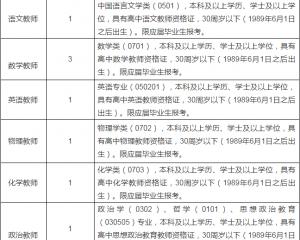

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31