一、應實行“口糧安全戰略”,而不是“泛糧食安全戰略”

隨著工業化城鎮化的快速推進,更多的人口變成中產階層,我國食物供給不僅面臨數量安全,而且還面臨質量安全,如何滿足這種數量與質量的雙安全,對我國這種人均資源極為稀缺的國度的確是一大難題與挑戰。

我國糧食已實現十連增,但一個尷尬的事實卻是,近年來我國糧食進口一直在屢創新高,以去年為例,谷物和谷物粉進口1398萬噸,大豆進口5838萬噸,棉花進口580多萬噸,糖進口370多萬噸,肉進口220萬噸,奶制品進口110萬噸。

更重要的,從質量上來看,目前我國食物供應面臨更大的問題。城市一大半已滿足溫飽水平的消費者不再是僅關心吃飽,他們還迫切希望吃得安全健康。而目前不斷出現的各種食品安全丑聞,讓大部分消費者成了驚弓之鳥。

當前人民的突出愿望便是食品安全,這是李克強總理在國務院食品安全委員會第五次全體會議上重點強調的,他說:“柴米油鹽的安全就是人民的突出愿望。”如何實現在保證“吃飽”的基礎上,讓百姓能夠“吃好”,是目前我國農業面臨的最大挑戰。

二、農民工市民化,建設用地指標是個好工具

農業轉移人口市民化是我國新型城鎮化能夠高質量完成的關鍵。如何加快改革戶籍制度,有序推進農業轉移人口市民化,讓進城農民享受平等的城鎮基本公共服務,也是一大難題。

農民工市民化最大的障礙在哪兒?成本是關鍵。有專家測算,我國農村和城市福利待遇人均相差33萬元,一般大城市福利50萬元以上,中小城市為十幾萬元。今后20年內,中國將有近5億農民需要實現市民化,人均市民化成本為10萬元,為此至少需要40萬億~ 50萬億元的成本。誰來承擔這些成本?什么樣的政策激勵最為有效?

自十七大提出要推進戶籍制度改革至今,我國各地均推出地方戶籍改革政策。據初步統計,已有河北、遼寧、江蘇、浙江等12省份相繼取消了農業戶口和非農業戶口的二元戶口性質劃分。其實建設用地指標是一個好工具。因為要想解決新移民的定居,必須要占有耕地。目前土地管理部門一直在執行“占補平衡”政策,其實這個政策也可以移植到吸收外省份新移民政策上。

三、改革農村土地制度,讓農地成為“不再沉睡的資產”

農村土地是農民的最大資產,但目前還是一個沉睡的資產。目前我國的農村土地制度還存在太多的問題,如何改革好中國的農村土地制度,讓土地這個最稀缺的資源發揮出最大效力,需要精心謀劃,以下幾個方面的改革是關鍵:

其一,征地制度該如何改?

目前我國實行的是城鄉隔離的兩套土地管理制度,城鎮化的土地必須被征走,政府壟斷了土地的一級開發,農民被排斥在土地增值收益之外。未來應該打破目前的壟斷征地政策,實現農村、城市土地“同地、同權、同利”,建立土地交易機制,使農民分享城市化中的土地增值收益,使進城農民獲得創業資本,只有這樣才能可持續。

其二,農村建設土地能否實現同地同權直接入市?

目前我國數量龐大的農村集體建設用地普遍存在利用不合理、效率低下等問題。

由于各種嚴格的限制,農民的承包地、宅基地、住房不能作為資本流動,很難帶來財產性收入。但現實情況卻是農村集體建設用地隱性市場活躍,違法用地屢禁不止,用地流轉權利缺乏可靠保障,如何打破堅冰,讓工業化與城鎮化過程中農民也能夠真正受益,需要進一步改革。

如何解決實際占地2億多畝、價值100萬億元人民幣以上的農村建設用地使用權的流轉,建構全國統一的土地使用權體系,形成公開化的中國村鎮房市和構建中國房市的全流通格局,是一個令人無限想象的大問題。

此外如何讓農民通過土地等不動產的抵押享受到平等的金融服務也需要政策突破,如何建立穩定的農地流轉機制也需要政策突破等。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

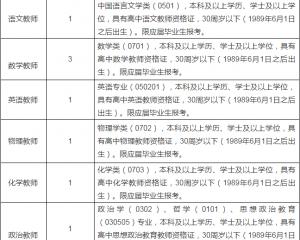

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31