1月10日,廣西文化科技衛生“三下鄉”集中服務在河池市羅城仫佬族自治縣進行,當天的活動通過發放書籍、宣傳品、宣傳畫冊等方式進行科普文化宣傳,但是許多民眾在現場進行了爭搶,有一些工作人員與民眾發生了爭執和拉扯。近日福州一女工在擦窗時,隨身攜帶的6000多元現金不慎掉落,引發過路人哄搶,最終只找回300元。此事經媒體曝光后,女工收到了10多萬元款項,但其中大多為愛心人士捐款,只有少數“失而復得”的還款。仔細盤點近期各地哄搶案例有個共性:面對身處弱勢、孤立無助的事主,前來圍觀的人們一旦有人開“順手牽羊”之先河,接下來的場面就極易失控,出現“男女老少齊上陣,不拿白不拿”的情況。值得注意的是,不論是大城市抑或農村,市民還是農民,哄搶并不局限在某個特定地域或群體,而一旦錢財被哄搶,各種事后追責的效果往往也很不理想。這就要回到哄搶背后的邏輯起點:破窗效應。一座房子一旦有窗戶破碎而無人修復,很快其余的窗子也會被陸續打破,干凈整潔的地方一旦出現垃圾與污垢,很快就會被大家污染得“面目全非”。哄搶邏輯與之類似:面對散落的財物,第一個人一旦站出來“破窗”而沒有得到及時制止,人們就很容易陷入一種“小算盤”心理中:他占了便宜都沒事,我為什么也不順手拿點?這個邏輯的危險之處就在于,每個人的自私心態,匯聚在一起就成了一種“集體無意識”,甚至參與“破窗”的人無意之間還形成了一個“利益共同體”。在這個“共同體”之中,每個人做“虧心事”的心理負擔反而降低了,被“逮現行”的人甚至還會理直氣壯地反問一句:“這么多人都在拿,而且他們拿得比我還多,為什么就只抓我一個?”因此,我們對哄搶的批判不能只停留于道德層面,更應該讓社會上的每個“你我他”都捫心自問:我們在批評一個“哄搶群體”的時候,可曾意識到,其實這是無數個體的“小惡”匯集而成的“大不善”?又或者,在痛心疾首地批評不良現象前,我們自己又是否能在當時的環境下抵御住“破窗”的“誘惑”?

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

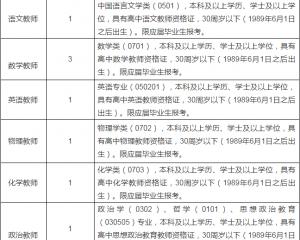

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31