【背景鏈接】

2013年3月,國務院頒布機構改革和職能轉變方案,核心內容首推“簡政放權”,其中,環保部也是“放權”的改革對象。4月,環保部副部長吳曉青表示,該部今后會從區域和產業布局的層面“劃定環保門檻”,“一些具體項目的環評審批權要下放到地方”。

2012年年底,年規模千萬噸的中石油煉油項目將在昆明安寧上馬的消息傳出后,引發了當地民眾對周圍環境和自身健康的擔憂。這種擔憂在2013年5月4日下午達到頂峰,近3000名昆明市民聚集在市中心的南屏廣場,抗議PX(對二甲苯)和PTA(對苯二甲酸)項目在該市落戶。公眾參與環節的缺失以及地方環保部門應對地方政府的劣勢地位都成為引發質疑的主要原因。

【深入分析】

支持:權力高度集中不符合行政管理規律。

過去相對集中的環境行政許可審批權存在諸多弊端,最突出的問題是省部級管的過死,項目雖然在地、市、州,但后者既無決策權,又罕見監管權,很容易導致環境問題的發生。例如,如果地方要建一個集裝箱碼頭項目,其環評審批權在環保部,環保部離項目那么遠,它如何做到“貼身監管”?結果,項目違法投入運行,噪聲污染擾民日久,地方環保部門卻沒有辦法,只好分級上報。

反對:環保部現在下放環評審批權,是在推卸責任。

本來治理環境是環保部的事,現在它把權力給地方,責任當然也歸了地方,但是地方環保部門跟企業關系這么密切,會出現很多問題,他們會為了共同的利益或者地方經濟發展犧牲掉公共利益,也就是犧牲掉環境。

【本質】

我們認為,對于環保審批權的下放是勢在必行的。也許短期內會出現諸如腐敗、污染加重的問題,但是隨著監督機制的不斷完善,這些負面的問題最終會得到妥善的解決。反而是環保審批權的集中由于遠水解不了近渴,長此以往會產生難以復原的不良結果。

環保審批權的下放之所以引發了如此質疑和關注,還有一個原因是公眾將此理解為簡簡單單的全部下放。而政府實際的考慮是,通過分層次的優化和調整來厘清究竟哪些權力適合下放。

【措施】

伴隨著環保審批權下放的配套制度建設是使該項決策真正發揮效用的重點。

首先,制定、完善環境保護的政策和行政法規,制定合理的環保標準,建立健全考核體系。

其次,充分發揮公眾的參與作用。向西方發達國家的政府環保部門學習,環保部門在行使環保審批權的同時,務必做到公開透明,使公眾全程參與環評審查。

此外,建立健全環保監管機制以及充分重視社會監督的力量。加強社會監督,也就是政府應當向社會放權。這個層面的放權意義相對寬泛,比如做到環評信息及時公開就是一種放權,它存在一種權利的讓渡,即賦予了公民獲得知情權。讓公民和民間組織積極參與到環保工作的每個流程,確保權力公開透明運行。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

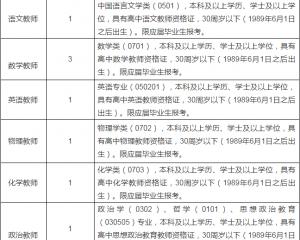

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31