一. 選擇題

1.用實證的方法來研究知識的價值問題 ,重視實科教育的教育家是:( B )

A.盧梭

B.斯賓塞

C.裴斯泰洛齊

D.赫爾巴特

2.在人的發展中起主導作用的因素是:( C )

A.遺傳

B.環境

C.教育

D.個體的主觀能動性

3.在歐洲封建社會出現的兩種類型的教育是騎士教育和: ( C )

A.斯巴達教育

B.雅典教育

C.教會學校

D.實科教育

4.“因材施教”的教育原則依據是人的身心發展的:( B )

A.階段性

B.個別差異性

C.順序性

D.不均衡性

5.提出教育具有相對獨立性,主要是強調教育:( D )

A.可以超越社會歷史而存在

B.不受生產發展制約

C.對政治經濟有促進作用

D.有自身的特點的規律

6.教育目的一般由兩部分組成:一是要規定所需培養的人的身心素質;二是要規定所要培養出的人的:( C )

A.質量規格 B.社會價值C.發展方向 D.發展速度

7.教師通過展示實物、直觀教具或實驗使的學生獲得知識或鞏固知識的方法是: ( A )

A.演示法B.實驗法 C.實習作業法D.練習法

8.主張教學的主導任務在于傳授有用知識,至于學生的智力則無需特別訓練的教學理論是:( D )

A.傳統教育理論B.現代教育理論 C.形式教育理論D.實質教育論

9.在教學任務中處于基礎地位的是:( C )

A.發展學生的智力 B.培養學生的能力

C.傳授基礎知識和基本技能 D.形成學生科學世界觀和道德品質

10.著眼于今教育者及社會長遠發展的要求,以面向全體學生,全面提高學生的基本素質為根本主旨的教育是:( B )

A.高等教育 B.素質教育 C.職業教育D.特殊教育

11.學生道德認識、道德情感與道德意志高度發展的合金,就構成了:( C )

A.道德信念

B.道德情操

C.道德品質

D.道德行為

12.萌芽于16世紀、興起于17世紀,經夸美紐斯總結、改進和理論升華的教學組成形式是:( C )

A.特朗普制

B.分組教學制

C.班級授課制

D.道爾頓制

13.在構成教育活動的基本要素中,主導性的因素是:( A )

A.教育者

B.受教育者

C.教育措施

D.教育內容

14.前蘇聯教育家馬卡連柯提出的:“平行教育影響”原則是指:( B )

A.言行一致原則

B.教育影響的一致性和連貫性原則

C.理論聯系實際原則

D.在集中教育原則

15.教師的教育機智充分表現了教師勞動的:( D )

A.示范性

B.連續性

C.廣泛性

D.創造性

上一頁[1][2][3][4][5]下一頁

二.名詞解釋

16.教育(狹義):是指學校教育,是專門組織的教育,它是根據一定的社會現實和未來的需要,遵循年輕一代身心發展的規律,有目的、有計劃、有組織地對受教育者獲得知識技能,陶冶思想品德、發展智力和體力的一種活動,以便把受教育者培養成為適應一定社會(或一定階段)的需要和促進社會發展的人。

17.教育目的:指社會對教育所要造就的社會個體的質量規格的總的設想或規定。

18.義務教育:是依照法律規定對適齡兒童和青少年實施一定年限的普及的、強迫的、免費的學校教育,也稱普及義務教育或強迫教育。

19.研究性學習:指學生基于自身興趣,在教師的指導下,從自然、社會和學生自身生活中選擇和確定研究專題,主動獲取知識、應用知識、解決問題的學習活動。

三.簡答題

20.簡述教育與生產力的關系

答:1.生產力對教育的制約作用

首先,生產力的發展制約著教育事業發展的規模和速度。

其次,生產力的發展水平制約著人力培養的規格和教育結構

第三,生產力的發展促進著教學內容、教學方法和教學組織形成的發展與改革。

2.教育對生產力的促進作用

首先,教育能把可能的勞動力轉化為現實的勞動力,是勞動力再生產的重要手段。

其次,教育是科學知識生產的手段。

第三,教育是發展科學的一個重要手段。

21.基礎教育課程的改革要實現那六個改變

貫徹直觀性原則的基本要求是:第一,正確選擇直觀教具和現代化教學手段;第二,直觀要與講解相結合;第三、重視運用語言直觀。

23.什么是陶冶?運用陶冶進行德育有何要求

答:陶冶是通過創設良好的情境,潛移默化地培養學生品德的方法。

運用陶冶進行德育的要求有:1.創設良好情境;2.與啟發說服相結合;3.引導學生參與情境創設。

上一頁[1][2][3][4][5]下一頁

四.論述題

24.論述 "德育過程是教師教導下學生能動的道德活動過程“ 并聯系一下實例來說明其中的一個觀點。

⑴目前我國德育工作在現實的教育效果、針對性、主動性和實效性上都存在問題,對青少年學生的說服力和吸引力不強。要增強德育的實效性和感染力,注重方法的變革是十分重要的,學校德育工作應注重“以德育人”。“以德育人”就是要求德育工作者不僅僅在口頭上要求學生有思想品德,更重要的是要用行動把什么是道德展示出來。

⑵德育過程是在教師有目的有計劃地教導下,學生主動地積極地進行道德認識和道德實踐,逐步提高自我修養能力、形成社會主義的品德的過程。教師對學生的德育影響,必須經過他們主體的選擇、吸取與能動的實踐活動,才能轉化為他們的品德。

⑶德育過程是教師教導下學生能動的道德活動過程。①學生品德的發展是在活動中能動地實現的。在德育過程中,學生是能動地吸取教育影響的。②道德活動是促進外界的德育影響轉化為學生自身品德的基礎。③進行德育要善于組織、指導學生的活動。在德育過程中,既要組織學生積極參與各種教育活動,又要引導學生自覺進行個人內部的道德修養活動,使兩者聯系起來,相互促進。

上一頁[1][2][3][4][5]下一頁

五.案列分析

25.你認為這位英國老師的教學方式好嗎,為什么?

我贊成這位英國老師的教學方式,他主要采用了問題—發現教學法,這種教學方式是指在教師指導下,學生通過對問題的獨立研究來發現、獲取知識的教學。這樣的教學方式對于教育學生頗有益處:(1)主要是從問題入手能激起學生的求知欲、調動學生的學習主動性;進行獨立研究需要學生自己去計劃和探索,有助于提高他們獨立思考、分析問題與解決問題的能力;通過研究獲得的知識,理解得更深,記得更牢;由于多半采取個人或小組形式進行,也便于因材施教。在這個案例中,老師帶學生實際觀察影子,形象生動,把抽象的事物形象化,也調動了學生的學習積極性,激發了他們的求知欲。(2)此外,這樣的教育方式,師生之間可以形成融洽和諧的氣氛,有利于激發學生個性的良好發展,促進他們的創造力。(3)需要指出的是,這樣的教學方式也有缺陷,例如耗時較多,難度較大等,所以教師在采用時要掌握適度的原則。

26.結合案例分析如何組織和培養班集體

組織和培養班集體是班主任的一項重要工作。班集體的發展和完善是實現教育目標,促進學生發展的重要條件。在這個案例中,這位老師通過探索摸索成功的培養了一個良好的優秀的班集體。(1)首先,要觀察和了解學生,只有對學生深入了解才能很好地開展工作,同時,要尊重學生的主體性地位,尊重他們。在這個案例中,這位老師調整班干部,“監視”學生,出發點是好的,是為了促進學生發展,但是方法欠妥,他應該在尊重和信任學生的前提下開展工作。(2)方法要得當,并富有創造性的開展工作可以取得良好的效果。還要抓住時機,善于思考和反思。這個老師,從批改作文中了解學生的心聲,建立了“班主任信箱”,建立了生之間良好的溝通橋梁,為班集體的進一步發展和完善做了鋪墊。(3)班主任要采用民主的方式管理班集體,多聽取學生的意見,并采納他們的合理建議。這位老師,接受了學生提出的采用“值日班長制度”的建議,極大的激發了學生的積極性,也增強了班集體的凝聚力。(4)總之,在班集體的組織和培養過程中,班主任是主導,學生是主體,要把發揮班主任的主導作用和學生的主體作用有機結合,才能收到理想的教育效果。提高班集體的凝聚力,促進整個集體的進步。在這個案例中,班主任最終把一個落后的班集體發展為一個學習成績在全校名列前茅的好班集,就是一個很好的成功的案例。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

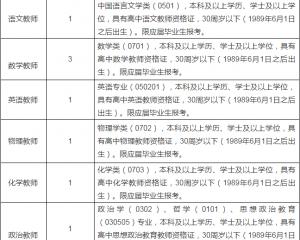

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31